Posted on 2022年3月31日(木) 11:00

News Topic 01 栃木のNEWS

~3月県例会~

社員と共に育ち合う土壌づくり実践例会

~先進事例から求人・社員教育の本質を学ぶ~

八巻大介氏

約2年ぶりにリアル会場のみで開かれた県例会は、会員同士で「社員と共に育ち合う土壌づくり」について学びあった。報告者は、株式会社つくば食品の代表取締役 八巻大介氏(茨城同友会県西支部長)。つくば食品は、惣菜や弁当に付属する「つゆ」などの業務用液体調味料メーカーである。多品種・小ロットの幅広いニーズに対応して、全国のコンビニやスーパー、外食チェーンに商品を出荷している。事業規模は、年商5億円、社員数45名(正社員21名、パート24名)である。

八巻氏は、人を育てようと採用を強化、2007年から新卒採用をスタートしたが、新卒者の離職率は50%以上と人財育成に悩んでいた。そんな頃、茨城同友会で2014年に社員教育委員会が立ち上がり、初年度から幹部社員研修と新入社員研修に派遣を始めた。まず幹部社員の意識が変わった。現場主義で理想は二の次だった製造部長が、自社の理念と向き合う中で、幹部の役割を自覚するようになった。新入社員研修では、他社の社員の「伸びしろ」を目の当たりにし、自社の社員教育の在り方を考えるようになった。

採用・人財育成には、ノウハウ(成功と失敗の繰り返し)の蓄積が必要で多くの時間がかかる。「共に育ち合う土壌」とは、健全な社風と言い換えることができる。健全な社風を築き、自由で活発な発言行動が生まれるようにするためには、まず心理的安全性が確保されていることが絶対条件だと八巻氏は語る。つくば食品では、経理公開を行い、良い時も悪い時も誠実に丁寧に会社の実情を社員と共有している。また、理念体系を明確にし、経営理念・ミッション・ビジョン・人事理念など言葉を明確に定義し、共通言語の統一を図っている。

社風の変化は一足飛びにはできない。経営者が自分自身を見つめ直し、社員と誠実に向き合うことで、少しずつ、しかし確実に社風は変わっていく。八巻氏の失敗談も含め具体的な事例を通して、参加者それぞれが自社に置き換えて「社員と共に育ち合う土壌づくり」について学びを深めることができた。また、グループ討論では、働くことの意味や社員教育の本質について意見交換することができ、それぞれが自社、自分自身を見つめ直す機会となった。

栃木同友会では、本年4月4日に合同入社式・研修会を初めて開催することになっている。「社員と共に育ち合う土壌づくり」の第一歩として、新入社員の新しい門出を共に祝い、仲間と共にスタートする喜びを分かち合う機会を、経営者自らがつくる研修会である。

経営指針を策定し、経営理念、未来を想い描いた10年ビジョン達成には、社員と共に力を合わせて取り組む必要がある。今回の学びを活かして、栃木同友会でも社員教育について共に議論し、実践に移せる場を継続してつくっていきたい。

[文責]経営労働委員長

サンプラスチック株式会社 代表取締役 大江正孝

Posted on 2022年3月31日(木) 10:00

News Topic 02 栃木のNEWS

~県南支部2月例会~

少数派意見を取りこむ姿勢こそが、

自主・民主・連帯の精神

2月22日(水)ZOOMにて県南支部例会が開催された。

まずは恒例の近況報告から主だった情報を行い、本年中での事業承継に伴う社長交代に関する話が2例でた。すでに交代完了し体制づくり中の例をくわえると3例、後継者も同友会に参加されだしたケースをふくめると過半数の6名が事業承継中に該当し、県南支部の中心テーマのひとつが事業承継である事が感じられた。次にコロナ禍で売り上げが落ちるなか10年前に種まきしていた仕事が大型案件があり、通常の20倍の売り上げがあったという報告があった。現売り上げの60%まで伸びている事例も報告された。一見非効率でも次の種まきに一定の注力をする事の重要性を改めて感じた。世界的な半導体不足は自動車部品の不足という形でトラックの生産に影響を及ぼしており結果として従来の不人気メーカーの在庫車両が、供給不足の市場で好調に売れているという逆巻き現象も報告された。現代の経営は本当に複雑だと感じる。

オブザーバーとして初参加された探偵業の個人事業主の方についても少し紙面を割いて紹介したいと思う。探偵ときいて一般にイメージされる浮気調査なども行うが、主な業務内容は企業による新規取引先企業の与信調査や、求人採用時の候補者の調査などが多いとのこと。帝国データバンク等が競合相手なのか?という質問には「帝国データバンクは基本ヒアリングの結果をそのまま載せている。真偽の区別まではされていないのでその情報の確認・裏取りを行う事も少なくない」とのこと。現在は一人で営業されているが複数人数が必要な時には同業者との連携で行うなど業界のネットワークが強固なようだ。興味のある方は事務局に問い合わせをして頂きたい。

続いて今月の座談会について。2月のテーマ「労使見解」の読み合わせとそれにつづく意見交換座談会だった。冒頭に県南支部所属である八木代表理事による同友会における労使見解の位置づけと重要ポイントの概略説明がなされ、そのあとに1章節ずつ全員で読み合わせをして意見交換するという進行だった。

労使見解は正式名称を「中小企業における労使関係の見解」と言い、大きくわけて8章節からなる文章で1975年に、当時の労働争議などの時代背景の中にまとめられたものであり、わが中小企業同友会の活動の中心をなす文章である。結論からいうと議論は非常に盛り上がり全8章節のうち2章節まででタイムアップとなった。

1章「経営者の責任」につづく2章「対等な労使関係」が大きな論点となった。社員を最大のパートナーとして経営に臨もうという内容について、ある社長からは「言いたいことはわかるが業界によっては必ずしも信用しきれない層の人(社員)たちが多数を占めており素直に首肯しかねる」という異論がでた。このくだりは我が県南支部では名物的であり近年恒例でもある。しかし今回は読み合わせをしていた中で感じるものがあった。第2章には労働者からの要求に関し「契約は双方対応の立場で取り交わされることがたてまえですから~(後略)」という文面がある。入会当時には「面白い文章だ」程度に思っていたが今回の議論と照らして労使見解が編纂された時にも今の県南支部と同じように首肯しかねた層がいた事が強く思い起された。労使見解の素晴らしいところは、そういった少数派の意見を切り捨てることなく文章の中に“ためらい”の様な表現で残していることである。それが一筋縄ではいかない現実の経営に対する厚みや懐の深さとなり時代をこえて現代でも通用する文章足りえていると感じた。

そして編纂当時より益々多様性を増していく現代の経営において、対立する少数派意見を一つの多数派意見で塗りつぶすことなく取りくむこの姿勢こそが、自主・民主・連帯という同友会の重んじる姿勢の体現であり、ポイントだと感じた。その意気、姿勢を忘れることなく会運営・自社経営に取り組んでいきたいと感じた。

[文責]タカマチ産業株式会社 専務取締役

山嵜俊也

Posted on 2022年3月31日(木) 09:00

News Topic 03 栃木のNEWS

~鹿沼・日光支部2月例会~

どんな時でも仕事はある

~ここで仕事をつくり、ここで仲間たちと生きる~

2月24日に開催された鹿沼・日光支部の2月例会の様子を皆さんにお伝え致します。今回の例会は「どんな時でも仕事はある!~ここで仕事をつくり、ここで仲間たちと生きる~」と題して、株式会社行廣国際アカデミー 代表取締役 行廣智明氏に報告を頂きました。

行廣氏は、広島県三次市で生まれ、大阪外国語大学(現・大阪大学)ベトナム語科を卒業後、外国人の就業支援をするお仕事をなされ、現在、外国人技能実習生、留学生、特定技能外国人、高度人材などの外国人材受入れ母体である監理団体(協同組合)、日本語学校(株式会社)、専門学校(学校法人)を直営(HPより引用)されている企業家です。通算25年以上外国人材の支援を行ってきたスペシャリストです。

と、行廣氏の経歴を紹介すると外国人労働者にフォーカスされた報告と誤解されそうですが、今回の報告はたまたま事業に従事する方々が外国人というだけで国籍を考えずに事業者と事業に従事する方々が取り組んだ実践報告です。

前置きが長くなりました。ここから例会の様子をお伝え致します。

報告の具体的な内容は、令和2年3月頃からコロナウイルスの影響で外国人留学生の入国が停止されたり、鬼怒川のホテルでアルバイトしていた留学生が雇止めにあったりと会社の収益に直結する悪い状況が発生し、売上げが前年比71%減という経験したことのない落ち込みで会社経営に多大なダメージを受け、そこから従業員、家族、会社を守るため、公的補助金の申請に奔走したということでした。皆さんの会社でもコロナウイルスによる売上げの大幅減少を経験されたのではないでしょうか。行廣氏は危機的状況の中で諦めずに外国人留学生のアルバイト先を変えたり、ゲストハウスに住む場所が無くなった留学生や外国人労働者を住まわせたりして彼ら彼女らの収入を得る支援を試行錯誤しながら続けてきました。しかし、感染の状況が第3波、第4波など感染者の減少と増加を繰り返していて状況が好転しないのが続いていたところ、懇意にしているホテル経営者の悩みから高冷地野菜農家と外国人の国内失業者や帰国困難者のマッチング事業を始め、これが功を奏し、会社の売上げが増加に転じました。ただ、高冷地野菜の収穫時期が6月から11月の為、12月から5月には彼ら彼女らはまた仕事がなくなるためこの期間の別の農家とのマッチングをする必要があり、栃木の名産である『いちご』がちょうどこの時期が収穫時期であることを調べて、高冷地野菜農業に従事していた彼ら彼女らといちご農家とのマッチング事業を行いこちらも好評を得て彼ら彼女らが失業することなく働くことができ、会社の売上げもコロナ前の売上げを超える状況になったとのことでした。

今回の例会の目的は、「どんな時でも仕事はある!~ここで仕事をつくり、ここで仲間たちと生きる~」とあるように、仕事になるような情報を平時から収集し、それを仕事にする経営者の判断を学ぶことでした。また、平時から経営者の視野を広げて情報を収集し、それを分析することの大切さも学ぶことでした。ただ、会社には従業員の方々がおり、その従業員たちにはその住む場所で生活があるので、会社が新事業のために自分たちの生活の場から離れた場所に移動されるとその従業員たちは条件によって働くことができなくて辞めざるを得なくなることもあるから、会社のある場所を変えずに新事業を立ち上げることの大切さも学びました。

グループ討論の結果を聴いていると、先に目的で挙げたようなことを学んだことが発表されました。また、社長の理念を従業員に言い続けることがピンチになった時に社長と同じ方向を向いて一緒に歩むことができることを理解されたことを発表されました。4グループの発表を聞いていて、今回、参加された皆さんに学んでほしいことが討論されたことが分かりました。

[文責]浅野知則司法書士行政書士事務所 所長

浅野知則

Posted on 2022年2月28日(月) 12:00

発行日:2022年 2月28日

発行者:栃木県中小企業家同友会

〒321-0968 栃木県宇都宮市中今泉2-3-13

TEL 028-612-3826 FAX 028-612-3827

E-mail:t-doyu@ninus.ocn.ne.jp

URL:http://www.tochigi.doyu.jp/

企画編集:広報委員会 印刷:有限会社 赤札堂印刷所

※左の画像をクリックするとPDF版がご覧いただけます。

Posted on 2022年2月28日(月) 11:00

News Topic 01 全国のNEWS

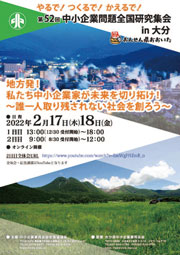

~第52回中小企業問題全国研究集会 in 大分~

地方発!私たち中小企業家が未来を切り拓け!

〜誰一人取り残されない社会を創ろう〜

新卒採用で会社が変わる

2022年2月17日・18日の2日間に亘り、ZOOMで中小企業問題全国研究集会(以下「全研」)が開催された。

1日目は全部で8つの分科会が開催され、第5分科会「社員が育っているぞ。コロナ禍を乗り越えるんだ~雇用の責任を自覚し、働く環境を整えて、人が育つ会社づくり8年~」(株)アーム 代表取締役 阿萬英一氏(宮崎同友会設営)の報告に参加した。但し、阿萬氏が急遽体調不良となり、座長の(株)おりなす建材 代表取締役 那須久

司氏による代理報告となった。

阿萬社長は10代から建築現場で働き、結婚を機に宮崎県にUターンし、22歳で起業。当初は相次ぐ社員の退職・新人採用・その繰り返しの中で、同友会に入会し、経営指針を学び実践するも社員の退職が続いた。

阿萬氏は、2013年に愛媛で開催された共同求人委員会全国交流会に参加し「新卒採用で会社が変わる」という報告に驚き、2014年には宮崎同友会の共同求人委員会委員長として学び、2015年に新卒採用を実践。新卒者を採用したが、社内の協力が得られず2年で退職した。その時、赤石氏(元中同協会長)の言葉を思い出した「社員共育は薄紙を1枚1枚重ねていくようなもの、一人の社員が育つのに15年かかるよ」。それまで社長主体だった社員との向き合い方を改め、社員と共に、時間をかけて、会社の風土を作り、計画的に社員共育を行っていくという、当たり前のことに気付いた。

それからは、社員から提案される研修を積み重ね、新卒採用社員が疑問に思う就業規則とその運用を改め、社員からの信頼の元、共育ちの土壌づくり、多様な働き方、社員発案の新規事業の立ち上げを進めていった。

最も価値ある経営資源は知識(人)

(株)地域科学研究所

会長 木下光一氏

2日目の記念講演は、(株)地域科学研究所 会長 木下光一氏の報告。44年前、個人の不動産鑑定事務所として創業以来、業態を幾度も変えながら、経営理念を確立し、人材を育て、現在は地方の活性化をテーマに高い課題把握力と高度なICT技術を駆使して課題の解決を行政と協働して事業として行っている。

木下氏は採用・共育の重要性を次のように力説した。「現在は産業基盤社会がすでに終了した後の知識基盤社会で、最も価値ある経営資源は知識である。知識は人に付いているため、人を大切にしなければ企業は、成長はおろか存続すらできない。知識をどう企業に取り込み、活用するか。採用・共育の仕組みづくりが企業の生命線となり、やりがいある仕事を作ることで社員が学び続け、本人が成長できた実感を得られる場を作る。そして採用と共育は絶対にトップが関わり続けることが必要である。」

阿萬氏・木下氏は、社員主体の採用と共育の大切さ、そして経営はトライ・アンド・エラーの繰り返しの上での積み重ねであることを、共通して強調されていた。栃木同友会においてもこの討議ができる場が必要であると、強く感じた全研となった。

[文責]斎藤秀樹

(株)ウィステリアコンパス