Posted on 2022年5月31日(火) 09:00

コラム

栃木同友会の定時総会には、時代をリードするような数多の青年経営者が全国から応援に駆けつけてくれました。懇親会ではその一人一人が壇上に立ち、同友会との出会いで生じた自分の変化、自社の変化、そして変化の源泉となった仲間の存在等を語りました。

「目的をもってやり続けること、自分の思いを持ち続けることはとても難しい、それでも、普段に接している仲間達が、当たり前のように実践し進化している姿を見ると、負けていられないと奮起させられる」など口々に語る彼らに、「同友会で学んで変わる」という意味を改めて思い知らされました。

生命の特徴は

- 一人一人(一つ一つ)がかけがえなく違うこと

- 常に変わり続けていること

- 全ての命は関わり合いの中にあるということ

だと、ある教育学者が語っておりました。

人の体内では1日に数千億の細胞が生まれ死んでいます。自覚があるなしに関わらず、私たちは常に変化しているのです。しかし、どう変わるのかは十人十色です。どんな「関わり合いの中」に身を置くかによって、また、どうなりたいのかによって、変化の色合いは変わっていきます。

風雲急を告げる時代の変化は、否応なく私たちに進化を要求します。だからこそ理念の具現者である先達や仲間のいる「学びの場」に足を運んで、「学んで変わる」ことが「あたりまえ」の関わり合いを実感していただきたいと心より思うのでした。

栃木同友会青年部メンバー

[文責]事務局

Posted on 2022年4月30日(土) 12:00

発行日:2022年 4月30日

発行者:栃木県中小企業家同友会

〒321-0968 栃木県宇都宮市中今泉2-3-13

TEL 028-612-3826 FAX 028-612-3827

E-mail:t-doyu@ninus.ocn.ne.jp

URL:http://www.tochigi.doyu.jp/

企画編集:広報委員会 印刷:有限会社 赤札堂印刷所

※左の画像をクリックするとPDF版がご覧いただけます。

Posted on 2022年4月30日(土) 11:00

News Topic 01 栃木のNEWS

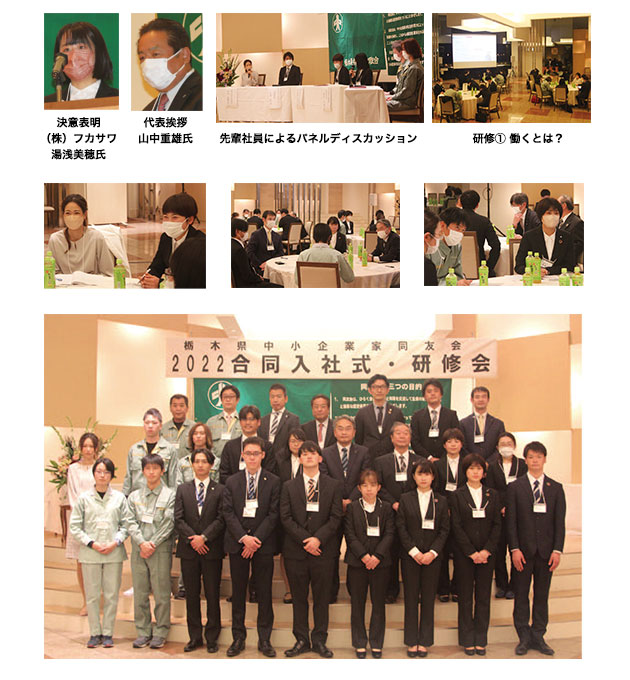

~2022合同入社式・研修会~

「若者ならではの清新な発想と情熱で地域を元気に!」

~2022栃木同友会合同入社式・研修会行われる~

4月4日ベルヴィ宇都宮にて、新入社員として5社から大卒6名、高卒2名、中途入社1名の計9名。付き添いの経営者・経営幹部他、総勢29名で晴れやかに執り行われた。式典では、各社一人ずつ新入社員を壇上より紹介、代表者による決意表明を行い、また栃木県知事から祝電をいただき、「若者ならではの清新な発想と情熱、そして溢れる行動力を遺憾なく発揮し、地域の活性化に向けて御活躍されることを心から期待しています。」と激励の言葉をいただいた。

式典後は、先輩社員によるパネルディスカッション、研修会を行った。パネルディスカッションでは、入社1~3年目の先輩社員4社5名に登壇していただき、仕事のやりがい、失敗をどのように乗り越えたのか、休日のリフレッシュの仕方など、少し上の先輩から具体的でリアルな話をしていただいた。不慣れながらも仕事のやりがいを語る社員の姿は、派遣した経営者にとって成長を実感できる機会ともなっていた。むしろこの時間は、登壇している社員より経営者の方が緊張していた。これは意外な気づきであった。

研修会では、社会人としての心得として、「会社・組織とは?」、社会人として必要な「仕事の基本10選」について学んだ。また職場でのコミュニケーションの取り方についてワークを行いながら学んだ。グループ討論では、会社を選んだ理由と実現したいことについてお互いの考えを披露し合った。同年代の異業種の仲間から多くの刺激を受けたのではないだろうか。一方で、付き添いで参加した経営者、幹部社員にとっても大いに学びになった。特にグループ討論では他社の新入社員の考え方に触れることができ、大いに刺激を受けた。まさに社員、経営者が互いに学び合い、育ち合う機会になった。

今回の合同入社式開催にあたっては、昨年9月より経営労働委員会が主となり準備を進めてきた。開催目的として、新入社員と経営者が共に人間としての成長を目指して、①働くことの意味をつかむ。②社会人としての自覚を高める。③人間として成長する。ことをねらいとし、その機会を経営者自らがつくることを開催目的とした。初めての開催で反省点も多く出たが、派遣企業の他参列者19名で新入社員の新たな門出を共に祝うことができたことは、栃木同友会として大変喜ばしく、地域の若者を共に育てていく第一歩となった。

経営労働委員会では、今回の合同入社式・研修会をきっかけとして、社員教育準備会を新年度より立ち上げる予定です。あくまでも経営指針(経営理念・10年ビジョン・計画)成文化運動を軸にしながら、働く環境づくりや、共に育ちあう土壌づくりにも注力していきます。具体的には、合同入社式・研修会の他、新入社員フォローアップ研修、中堅社員研修、幹部社員研修、共同求人など、順次企画していきます。「採用難・人が育たない・すぐに辞めてしまう」と嘆いていても始まりません。良い会社、良い経営者、良い経営環境を自らつくるという気概をお互いに持って、知恵を出し合っていきたいと思っています。ぜひ、共に活動しましょう。

[文責]経営労働委員長

サンプラスチック株式会社 大江正孝氏

Posted on 2022年4月30日(土) 10:00

News Topic 02 栃木のNEWS

~4支部で支部総会~

鹿沼・日光支部総会

久々のリアル開催・鹿沼日光支部総会で

ビジョンと次年度方針を討議

2022年3月24日に鹿沼商工会議所で鹿沼・日光支部総会が開催された。議事は、①2021年度活動報告、②支部規程(案)(支部規約・支部役員選考規程)の審議、③10年ビジョンの発表(案)、④次年度活動計画(案)、⑤支部役員(案)の説明の後にグループ討論が行われ、支部会員による決議が行われた。

今回の支部総会の特徴は、支部運営を徐々に組織的にしていくために②支部規約(案)が審議されたこと、④支部活動計画(案)の討議において行廣智明氏((株)行廣国際アカデミー)と風間教司氏((有)風間総合サービス)との討議により今市地区での事業連携の可能性の討議が行われたこと、⑤支部役員(案)では、副支部長に浅野敏一氏((株)コメノイ)が、新支部幹事に齊藤加居氏(トカール)が就任することとなった。

一つの年度を振り返り、新しい年度の流れを事前共有する支部総会となった。

リアルのみで行われた鹿沼・日光支部総会

[文責]鹿沼・日光支部長

有限会社ウィステリアエステート 斎藤秀樹

県北支部総会

2022年度はリアル例会を重ねたい

令和4年3月23日に(有)赤札堂印刷所で県北支部総会が行われた。参加者は7名であった。令和3年度の県北支部での活動は(株)アイルへの企業訪問と県例会や他支部例会への積極的参加。新型コロナなどの影響もあり(株)アイルへの企業訪問が数度延期となってしまったこともあり活動が縮小されてしまった。その企業訪問では、髙久氏の熱い想いが伝わる良い例会であった。支部総会は久しぶりの支部会員同士の顔合わせでもあったので、次年度に向け県北支部の活動のあるべき方向や活動の積極的な話し合いが行われた。

次年度の県北支部では、年3回の支部例会を開催し、そのときの現状と課題を掘り下げながら感じ学べる例会を重ねていくこととし、また県例会や他支部例会への積極的参加とした。懇親会まで行った今回の支部総会は、支部単位で支部会員がリアルで顔をあわせることはあまりなかったので、実際に顔を合わせることの良さを実感した。

[文責]県北支部長

八木澤社会保険労務士事務所 八木澤和良

県南支部総会

新支部長のリードで毎月の例会を継続

3月23日(水)県南支部総会がオンライン開催された。

役員人事は2021年度を踏襲しつつ支部長の交代と、新たに1名の支部幹事追加が決まった。

タカマチ産業(株)専務の私が「社員を巻き込むリーダーシップの訓練をさせてほしい」と立候補し一年間支部長を務めさせていただいたが、コロナ禍による業績悪化が著しい事と、この一年で家業への覚悟ができたため本業に集中すべく支部長を退かせて頂く事となった。

新支部長は(株)シンデン八木社長が代表理事兼任で復任いただく事となった。

来期活動計画は1年分の予定と役割分担を総会の場で決めきる事ができた。「気負わずにやろう」という前提で思い切った役割分担を提案させて頂いたが、快く引き受けてくれた出席者や支部幹事そして八木社長にはこの場を借りてお礼を申し上げたい。来期の県南支部は多様かつ新しい顔を見せてくれる事まちがいなし!ぜひご期待頂くと共に遊びにきて頂きたい!

[文責]県南支部前支部長

タカマチ産業株式会社 山嵜俊也

県央支部総会

経営者自身の健康維持は

健全な会社経営の一丁目一番地!

鈴木宏典氏による基調講演

令和4年3月22日に県央支部総会がハイブリッド形式で開催された。総会終了後は(株)サイエンティフィックケアマネジメント 代表取締役 鈴木宏典氏による「経営者のヘルスケアマネジメント~コスパから考える健康維持~」と題して健康に関する報告がなされた。

「健康は富に勝る」という言葉があるが、とりわけ会社の舵を握る経営者の健康は、個人、家族だけの問題に留まらない。そしてこの経営者に潜む健康上のリスクの中でも危惧されるのが、認知症の発症である。意思・記憶力や判断能力の低下を招き、経営に多大な影響を及ぼすことになる認知症は予備軍を経て、ある日突然発症する。近年の研究によってその認知症との因果関係が明らかになってきたのが歯周病であり、歯周病の原因菌が脳細胞を破壊するとともに、直接アルツハイマー型認知症の原因となるアミロイドβタンパクを増やしているのだそうだ。

従って、普段からの地道な口腔ケアによる歯周病の予防が認知症の発症予防につながるとのことであった。

どうしても我々経営者は、短期的な視点に陥りがちである。実際、会社の一年間の成果を示す損益計算書P/Lはしっかり見るが、P/Lの積み重ねである貸借対照表B/Sはなおざりになっている経営者も多いと聞く。一時の富に気を取られ、ジワリジワリと会社の健康を蝕んでいる事象を甘く見て、気が付いた時には手に負えない状況になっている様は、認知症とよく似ている。

経営者自身の健康維持は健全な会社経営の一丁目一番地であるとの自覚の下、疾病の予防(ケア)と同じように、会社や従業員のケアも怠らずに「継続は力なり」を実践していきたいと感じた報告であった。

[文責]県央支部長

株式會社総研 小岩圭一

Posted on 2022年3月31日(木) 12:00

発行日:2022年 3月31日

発行者:栃木県中小企業家同友会

〒321-0968 栃木県宇都宮市中今泉2-3-13

TEL 028-612-3826 FAX 028-612-3827

E-mail:t-doyu@ninus.ocn.ne.jp

URL:http://www.tochigi.doyu.jp/

企画編集:広報委員会 印刷:有限会社 赤札堂印刷所

※左の画像をクリックするとPDF版がご覧いただけます。