Posted on 2025年1月31日(金) 12:00

発行日:2025年 1月31日

発行者:栃木県中小企業家同友会

〒321-0968 栃木県宇都宮市中今泉2-3-13

TEL 028-612-3826 FAX 028-612-3827

E-mail:t-doyu@ninus.ocn.ne.jp

URL:https://www.tochigi.doyu.jp/

企画編集:広報委員会 印刷:有限会社 赤札堂印刷所

※左の画像をクリックするとPDF版がご覧いただけます。

Posted on 2025年1月31日(金) 11:00

News Topic 01 新しい年を迎えての抱負

2025年の幕は昨年と異なり静かに開けたように感じます。

しかし、世界に目を向けるとウクライナや中東は全面戦争の危険がくすぶり、アジア太平洋でも緊張が高まっています。地球規模での気候変動や災害・事故の多発、トランプ政権の返り咲きをはじめとする自国第一主義への傾倒等、今後の世界秩序や経済の動向が注視されます。

国内では、少数与党による政治の混乱や、円安・エネルギー価格の上昇による物価高が続いています。また、今年は戦後のベビーブームで生まれた団塊の世代の全員が75歳以上を迎える年となり、労働人口の減少に伴う賃上げや生成AIの活用等が叫ばれています。

どうやら今年も我々は多くの予想だにしない外部環境に遭遇し、翻弄されそうです。

企業はあらゆる外部環境を乗り越え、市場で競合他社との競争に勝ち続け、成⻑していかないと潰れてしまいます。

しかし残念ながら、売り上げや利益はその時々の外部環境の影響を受けるとともに、やっとの思いで考えた新サービスや新商品は、簡単に競合他社にまねをされたり、価格競争に陥ったりと思ったような成果を上げられなくなるのが普通です。そして成果が悪いと、責任転嫁や他者批判等の内向きの姿勢となり、対立から自分たちの成長機会さえも奪ってしまいます。

では、これらを乗り越え、成長し続けるためにはどうすればよいのでしょうか?

その答えは競争力を持つことだと思います。そしてその競争力は組織が持っている力だと私は思います。

互いに関わりあい、認めあい、学びあい、支えあいが出来ることで強くなった組織の⼒は簡単にまねをすることができず、変化の激しい外部環境にも柔軟に対応し、うまく乗り越え、将来の成長機会を確かなものとします。

我々、栃木県中小企業家同友会は、この組織の力を高めるヒントが沢山転がっていたり、失敗しながら疑似体験できる場所です。

団塊の世代から若手まで、多種多様の業種業態から、経営者や個人事業主、社員等のあらゆる立場の人が集まり、主体的な学びあいと高めあいがおきています。立場や年齢、役職等を超えた対等な人間同士ですから時には軋轢や衝突も生じます。

しかし、振り返ると、組織として確実に成長し、組織の成長が個人の成長に結びついている姿があります。このことは、ごく自然と自社への持ち帰りと落とし込みにつながり、結果として得られた自社の成長は家族、地域社会などあらゆる組織や人間集団へ良い影響をもたらすに違いありません。

「関わり合い、認め合い、学び合い、支え合い」を我々の強みとし、会員が一人残らずどんな外部環境の変化が起ころうともしっかりと乗り切り、成長できる一年になるよう、率先して活動していく所存です。

何卒本年も会の運営にご協力を賜りますよう、よろしくお願いします。

[文]栃木県中小企業家同友会

副代表理事 小岩圭一

Posted on 2025年1月31日(金) 10:00

News Topic 02 栃木のNEWS

~県南支部12月例会~

「経営フォーラムについて語らう夕べ」

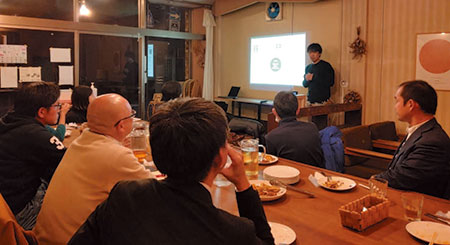

2024年12月18日(水)小山市の「ゆめまち」会場にて県南支部例会が開催された。

テーマは「経営フォーラムについて語らう夕べ」。先月11月に開催された栃木県中小家同友会経営フォーラムを題材に、県南支部メンバーで座談会を通してフォーラムを深堀りし味わいつくそうという企画である。

一か月近い時間の経過もあるので冒頭にフォーラムと同内容のワークシートを配布(フォーラムは「経営報告」と「自社を言語化するワーク」の2本立て構造)し、報告内容をまとめたパワーポイントでざっと振り返り記憶を呼び覚ましてから座談会へと入った。

まず出たのは「全社員が笑顔で出演する自社紹介映画が実に見事だった」という感想。「全員参加型経営の見える化だと思う」、「そこまで社員を巻き込む過程をより詳しく知りたい」といった感想が続いた。

他には「人口減少社会では報告者のように戦略的縮小を考える時代だ」といった感想もでた。

自社を言語化するワークについては「いきなりで自社を言語化するワークシートを書くのはなかなか難しい筈」、「それでもほとんどの参加者がすらすらとかけたのはさすが同友会だと思った」、「経営指針をつくる会を受講していたので言語化ができていた」、「自社を言語化できている事はとても大切だ」という感想がでた。

面白かったのはこの流れに対する異論で「スラスラとかけるのは型にはまっている証拠かも? 柔軟でいるためには悩むくらいがちょうどいいのでは?」という意見。それに対しさらに「しかし自らを知らなければ変化すること自体もできないのでは?」という意見が続いた。このやりとりへの私の考えになるが、一見矛盾しているこの視点の双方を自分の中に両立する感覚が大切だと感じた。

ここまで目まぐるしく変化する外部環境下での現代経営では自らを変化適応させる事が必須であり「生き残るのは強いものではなく変化に適応するものだ」という言葉を思い出した。

さらに、しかし、このやりとりは同友会で学んでいく中では実は何度となく聞いてきたことでもある。だが今回のフォーラムと、その深堀例会のこのやりとりという新たな機会の中で改めて新鮮さを伴う気づきがあり、再発見があり、理解が深まっていく感覚があった。

フォーラム報告者の五十嵐久仁子氏は『「変える」を「続けていく」』と語っていた。県南支部でのこのやりとりを経てそのためには『「学ぶ」を「続けていく」』ことも大切な要素だと思う。引き続き同友会の中で学び続けていきたいと感じた。

[文]タカマチ産業株式会社

代表取締役 山嵜俊也

Posted on 2025年1月31日(金) 09:00

News Topic 03 栃木のNEWS

~鹿沼・日光支部12月例会~

2024年を振り返って

令和6年12月18日(水)19時から、鹿沼・日光支部の忘年会に参加させていただき、その中で、弊社有限会社みらいヘルスデザインの会社概要並びに「1年間の振り返り」について、発表をさせていただきました。

弊社では、みらいナーシングケア紹介所(人材紹介業)、みらいケア(在宅介護事業)を軸に、2024年は、教育事業として、第一志望の高校合格を目標とした、みらい塾オンライン校を始めました。

この事業を始めたきっかけは、「介護業界では遅番や夜勤があり、塾の送迎が難しいため、通塾を諦めている」という声を聞いたことがきっかけです。介護事業を50年ほど営んできた弊社にとって、これは解決しなければいけない課題だと考えました。

そこで、このような業界特殊の環境下でも、子どもたちに第一志望合格を届けられたらと思い、オンライン校というかたちで、国語・英語・数学・理科・社会の教科指導を始めました。執筆日現在、受験学年は、全員私立高校に合格し、県立高校合格へ向けて、ラストスパートをかけているところです。

以上の内容で、会社概要と「1年間の振り返り」について、発表をさせていただきました。発表後には、参加者の皆さまから、多くの質問や感想をいただき、大変嬉しく思っています。

2025年も昨年以上に飛躍することができるように、職員一同、邁進して参りたいと思いますので、ご指導ご鞭撻のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

[文]有限会社みらいヘルスデザイン

取締役社長 唐木成仁

Posted on 2025年1月31日(金) 08:00

News Topic 04 新入会員紹介

「お客様の安心のために、職場ももっと良くしたい」

有限会社ライフガードマネージメント 代表取締役 高橋俊行氏

有限会社ライフガードマネージメントは平成8年創業。先代が富士火災から独立して会社を立ち上げた。損保と生保を取り扱保険代理店としてスタートする。

現社長の高橋氏は縁があって先代社長の娘さんと結婚。「後を継いでくれ」って声がかかり、平成17年に入社。後継者としての道が始まった。

先代はお客さんから見たら、すごく安心感がある人。頼れる存在だった。ところが、2024年4月になくなる。1年後にバトンタッチする予定だったため、いろいろな面で整理が進んでおり、引き継ぎは比較的がスムーズだった。

現在の職場での課題は、社員たちとのコミュニケーション。社長が「こうした方が良いと提案しても、なかなかそのまま受け入れてもらえない。以前は、先代社長が間に入ってくれていたため、社員たちとの調整ができていた。今はそれが難しくなってしまっている。結果として、意見がぶつかり合い、摩擦が生じることも出てきた。

高橋社長がまず一番大切にしたいのは、お客様に「安心してもらえる環境」を作ること。そのためには、社員が「安心して働ける体制」を整える必要があると考えている。職場の人間関係をもっと良くし、社員同士が自然と助け合えるような関係を築いていく。そして、会社全体として、お客様とのネットワークを強化していく。

現状では社員たちに負担がかかってしまっているため、お互いに助け合えるような環境にして働きやすい環境を作りたいと考えているという。

高橋社長は最近、同友会に参加するようになり、例会で他の会社の話を聞いて、自社と比べるようになったという。自分では気づかなかった自社の「良いところ」や「改善すべき点」に気づけることが増えた。また、他の考え方や視点に触れることで、新しい発見が増えている、とのこと。

社員、お客様が「安心してもらえる環境」をつくることに挑戦しようとする高橋社長の言葉に頼もしさを感じた。

[文]専務理事 石綱知進