Posted on 2025年1月31日(金) 09:00

News Topic 03 栃木のNEWS

~鹿沼・日光支部12月例会~

2024年を振り返って

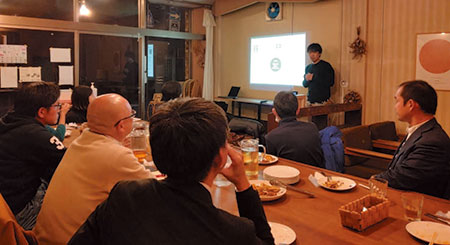

令和6年12月18日(水)19時から、鹿沼・日光支部の忘年会に参加させていただき、その中で、弊社有限会社みらいヘルスデザインの会社概要並びに「1年間の振り返り」について、発表をさせていただきました。

弊社では、みらいナーシングケア紹介所(人材紹介業)、みらいケア(在宅介護事業)を軸に、2024年は、教育事業として、第一志望の高校合格を目標とした、みらい塾オンライン校を始めました。

この事業を始めたきっかけは、「介護業界では遅番や夜勤があり、塾の送迎が難しいため、通塾を諦めている」という声を聞いたことがきっかけです。介護事業を50年ほど営んできた弊社にとって、これは解決しなければいけない課題だと考えました。

そこで、このような業界特殊の環境下でも、子どもたちに第一志望合格を届けられたらと思い、オンライン校というかたちで、国語・英語・数学・理科・社会の教科指導を始めました。執筆日現在、受験学年は、全員私立高校に合格し、県立高校合格へ向けて、ラストスパートをかけているところです。

以上の内容で、会社概要と「1年間の振り返り」について、発表をさせていただきました。発表後には、参加者の皆さまから、多くの質問や感想をいただき、大変嬉しく思っています。

2025年も昨年以上に飛躍することができるように、職員一同、邁進して参りたいと思いますので、ご指導ご鞭撻のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

[文]有限会社みらいヘルスデザイン

取締役社長 唐木成仁

Posted on 2025年1月31日(金) 08:00

News Topic 04 新入会員紹介

「お客様の安心のために、職場ももっと良くしたい」

有限会社ライフガードマネージメント 代表取締役 高橋俊行氏

有限会社ライフガードマネージメントは平成8年創業。先代が富士火災から独立して会社を立ち上げた。損保と生保を取り扱保険代理店としてスタートする。

現社長の高橋氏は縁があって先代社長の娘さんと結婚。「後を継いでくれ」って声がかかり、平成17年に入社。後継者としての道が始まった。

先代はお客さんから見たら、すごく安心感がある人。頼れる存在だった。ところが、2024年4月になくなる。1年後にバトンタッチする予定だったため、いろいろな面で整理が進んでおり、引き継ぎは比較的がスムーズだった。

現在の職場での課題は、社員たちとのコミュニケーション。社長が「こうした方が良いと提案しても、なかなかそのまま受け入れてもらえない。以前は、先代社長が間に入ってくれていたため、社員たちとの調整ができていた。今はそれが難しくなってしまっている。結果として、意見がぶつかり合い、摩擦が生じることも出てきた。

高橋社長がまず一番大切にしたいのは、お客様に「安心してもらえる環境」を作ること。そのためには、社員が「安心して働ける体制」を整える必要があると考えている。職場の人間関係をもっと良くし、社員同士が自然と助け合えるような関係を築いていく。そして、会社全体として、お客様とのネットワークを強化していく。

現状では社員たちに負担がかかってしまっているため、お互いに助け合えるような環境にして働きやすい環境を作りたいと考えているという。

高橋社長は最近、同友会に参加するようになり、例会で他の会社の話を聞いて、自社と比べるようになったという。自分では気づかなかった自社の「良いところ」や「改善すべき点」に気づけることが増えた。また、他の考え方や視点に触れることで、新しい発見が増えている、とのこと。

社員、お客様が「安心してもらえる環境」をつくることに挑戦しようとする高橋社長の言葉に頼もしさを感じた。

[文]専務理事 石綱知進

Posted on 2025年1月1日(水) 11:00

発行日:2025年 1月1日元旦

発行者:栃木県中小企業家同友会

〒321-0968 栃木県宇都宮市中今泉2-3-13

TEL 028-612-3826 FAX 028-612-3827

E-mail:t-doyu@ninus.ocn.ne.jp

URL:https://www.tochigi.doyu.jp/

企画編集:広報委員会 印刷:有限会社 赤札堂印刷所

※左の画像をクリックするとPDF版がご覧いただけます。

Posted on 2025年1月1日(水) 10:00

定時総会まで

斎藤秀樹代表理事

2024年も年の瀬となった。今年一年のわが国を振り返ると、1月1日に能登半島地震、翌2日に羽田空港での航空機の衝突事故から新年がはじまった。10月1日には石破内閣が発足、10月27日には衆議院選挙がおこなわれ、与党が議席の半数を下回る結果となり、安定した政権運営がむずかしい状態となっている。

われわれ栃木同友会に今年1年をふりかえると、1月の理事会から翌年度理事者も参加した「拡大理事会」がひらかれた。新しい栃木同友会のめざすところや執行部・事務局の体制といったあり方がまとめられ、5月に定時総会が開かれた。

代表理事にわたし斎藤、副代表理事に小岩氏、専務理事に石綱氏が就任した。スローガンとして、「経営の畑を耕し、種まき、根をはる一年」を掲げ、あたらしい体制がスタートする。基調講演では佐藤全氏((株)ヴィ・クルー/宮城同友会)より「地球を救う車を創る 新卒採用で地域の未来を創る」というテーマで自社のあゆみを話していただいた。

定時総会以降

6月からの理事会運営は、栃木同友会の活性化にむけて、理事会の運営方法を変えることからはじまった。いまも一つ一つの課題に取りくんで解決し、全体を再構築している。事務局では長年事務局長をつとめてくれた二階堂氏が退任した。9月から江口好子氏がパート事務局員としてつとめ始め、理事会と共に新しい事務局実務の再構築を続けている。

また、委員会・支部の活動でも今までの活動に加えて、あたらしい試みがはじまっている。

委員会活動は、経営労働委員会では、経営指針分野、社員教育・共同求人分野の2分野の活動が行われた。経営指針をつくる会、経営基礎講座が開催され延べ8名の方が修了している。

社員教育・共同求人分野では合同入社式、フォローアップ研修会をひらき、新卒採用された社員たちが共に学び合う場を継続して設けている。更にあらたな取り組みとして宇都宮大学の学生団体コラベルトと連携したインターンシップ・マッチング会がおこなわれた。

支部活動のひろがり

支部活動においては、県央支部が中心となり、他支部との連携を進めた。また、「インナーブランディング」(会社の内部でブランド意識を高めること)をテーマにした県央支部例会を2回おこない、栃木経営フォーラムに繋げる活動を行っている。経営フォーラムでは、五十嵐久仁子氏(株式会社フロット・宮城同友会)より「自社の『か・だ・い』を知っていますか?」のご報告をいただいた。

各支部の声掛け活動のお陰で、すべての支部から会員が参加。グループ討論では女性会員だけのグループがつくられ、女性同士での討論がはずんでいた。

来年に向けて

12月には、理事者の有志であつまり、来期に向けた戦略会議をおこなった。来期の中心となるテーマはなにかを話しあい、総会と経営フォーラムそして県例会と支部例会の軸にすえて、県全体が各支部・委員会とつながった運営をしていく計画を共有した。

2024年は先を見通すのが難しい1年だったのはみなさんも感じているかと思う。それは、自社も、栃木同友会も同じである。どうすれば継続して経営していけるのか、そのためにはどんな計画が必要か。より深く考えなければならない年になった。来年はより難しい年になることは想像に難くない。

これからはより、世の中でなにが起きているのか、先を見通すことが必要になってくる。言われたことを鵜呑みにするのではなく、情報をあつめ、対話をしてより理解をふかめて経営していく必要がある。

来年には、京都大学の岡田知弘先生をおまねきし、「激動する日本と地域 ~ 中小企業と地域経済~」(仮)をお話しいただく予定である。みなさまの経営の見通しを立てるヒントになれば幸いである。

おわりに

「経営の畑を耕し、種まき、根をはる一年」。

栃木同友会にとって、2024年はその種をまきはじめた年でした。2025年はこの種が芽ぶき、成長する年にしていきましょう。一年間、ありがとうございました。

[文]栃木県中小企業家同友会

代表理事 斎藤秀樹

Posted on 2025年1月1日(水) 09:00

News Topic 01 栃木のNEWS

~2024年経営フォーラム~

栃木経営フォーラム

「自社の『か・だ・い』知っていますか?」

シリーズ例会「インナーブランディング」の完結編

五十嵐久仁子氏

2024年11月22日(金)、ミナミテラスとちぎを会場に「自社の『か・だ・い』知っていますか?」と題した経営フォーラムが開催された。

報告者は、株式会社フロット(山形市)の常務取締役・五十嵐久仁子氏。母体となる田宮印刷株式会社は創業117年を数える老舗企業だが、デザイン部門の子会社だったフロットを吸収合併するタイミングで社名を「株式会社フロット」として新たなスタートを切った。その陣頭指揮を執ったのが五十嵐氏である。

印刷業界の衰退に伴い、事業の見直しが急務に

そもそも吸収合併が生じたのは印刷業界の衰退に端を発する。市場縮小に伴い売上減少を見据えた方針転換と戦略策定が急務だった。そこで売上重視から利益重視へ、量から質への転換を図ることになる。

キーワードは「戦略的縮小」で、具体的には、①市場を見据えコンパクト化する事業と強化する事業に分ける、②製品やサービスの付加価値を高める、③ブランド力を上げる、という成長モデルを描くことであった。

そこで取り組んだのが全社一丸となって会社をつくり変える「インナーブランディング」だった。五十嵐さん自身はデザイナー出身で田宮印刷に入社後、デザイン部門を経て執行役員に、フロット設立時は子会社に移籍して取締役を務めている。

同友会的手法で、“真”の答えを導き出す

インナーブランディングと横文字にすると耳障りはいいが、現実はスマートなものではなかった。まず、愛社精神溢れる古参社員から猛反発にあった。「合併でリストラ?」との噂で社内が騒つく。また、クリエイター的なデザイナーと技術者的なオペレーターとの価値観の違いもあり、全社一丸は程遠かった。

五十嵐さんはトライ&エラーを繰り返す中で、ついに見出したのが同友会的手法だったという。同友会の「社員共育」をヒントに全社員を巻き込んだ委員会活動を実践。①つながる委員会(コミュニケーション活性)、②むりむだ委員会(業務効率)、③いごこち委員会(職場環境改善)、④まなぶ委員会(共育)を地道に続けた結果、社員の自主性や相互理解などに一定の効果があった。

その後、インナーブランディングは次なるフェイズへ。真の顧客とは何か、他社にはない強みは何かなどについて検討を重ねた結果、新たな事業分野を導き出し、①中小企業のトータルブランディング、②想いを繋ぐセールスプロモーション、③大学・教育機関の広報支援、④企画力アップコンサルティングの4つのソリューションを立ち上げる。先に触れた戦略的縮小の答えがこれで、現在のフロットの業務の柱を形づくった。

実践編・ブランドステートメントを創る

後半はブランドコンセプト構築の前段階にあたる「ステートメント(声明)」を作成するミニワークがあった。

ワークシートは「1.自社の観察」と「2.文章にする」に分かれ、最初に機能的価値と情緒的価値の両面から自社を観察し、シートの空白を自身の言葉で埋めていくと、自ずと文章化できる仕組みだ。自身の潜在的な声が自動筆記されるようで興味深く、客観的に自社を見直すよい機会となった。

[文]アデラ・コンテンポラリー

鈴木正則