Posted on 2021年8月31日(火) 10:00

News Topic 02 栃木のNEWS

~鹿沼・日光支部7月例会~

自社経営と同友会活動で学んだ「長」の一念

7月15日、自社経営と同友会活動で学んだ「長」の一念(経営理念の根底にあるもの)というテーマで、同支部の支部長、そして(株)ウィステリアコンパス及び(有)ウィステリアエステートの二社の社長を務める斎藤秀樹氏による実践報告が、対面及びZOOMのハイブリッド方式により参加者24名で開催された。

斎藤氏は自社・自身のプロフィールから、鹿沼日光支部の設立に至るまでの経緯を語り、それぞれのターニングポイントになる出来事、その時の反省点、改善点が語られるなど氏の個性や人間性溢れる報告内容だった。

斎藤家の家長であり・二社の社長、更に同友会支部長としての「長の一念」が決意の土台となっていることが、このコロナ禍における企業活動でも、同友会活動でも見事に実績として結果を出している勝因であると思われる。中でも、社員さんは、自分の命を「時間」という形で会社に提供しているパートナーとして対等な関係に価値付けられたところから、大きく長としての一念が変わり、周りも良い方向に変革していったことが興味深い点だった。

一方、生まれ故郷の鹿沼市を、未来に希望が持てる形で、地域の子供たちに渡していくこと、そして地域を様々な形で担いたいと思う事業者・若者を応援していくことを「土になる決意」として表現されたことも、今後の地域活性化には必要不可欠なキーワードである。

今回のグループ討議では、社長だけではなく、課長・部長などの組織の長や、お店の店長に至るまで、長としての覚悟が参加者の皆様から伝わってきた。最後に、座長を務めさせて頂いた私も、若い時はなるべく長とつく役職を避け自由に生きたいという願望もあったが、今回の斎藤氏の実践報告を聞きながら、「成長」とは字のごとく、長と成って初めて人間も事業も社会も成長するのだと再認識させられた。

[文責]行廣智明

(株)行廣国際アカデミー 代表取締役

Posted on 2021年8月31日(火) 09:00

News Topic 03 栃木のNEWS

~県南支部7月例会~

「“経営全般の指針作り”がなぜ大切なのかを考えよう!

そして始めてみよう!」・座談会

まずは各メンバーの近況報告、総体として回復の兆候が見え始めたが所謂K字回復で産業によって大きく格差がある。

その中でも新規事業開始や需要の変化などコロナ後に向けての動きは出始めた模様。

だが1つ確実に言えるのが「元には戻らないだろう」という観測だった。

メインの八木代表の報告は今般作成された「事業の手引書」に関するものだった。報告は八木代表との質疑応答という形で進行した。

作成に至った経緯は労使見解にある「経営全般について明確な指針を」の一文と同友会友人の「本とは読むものではない、書くものだ」の言葉に触発され2年前に完成、最近加筆した第二版に更新した。

ただし構想から前段の資料作成など4年はかかっている大作である。

内容は経営指針書が概念・計画を主とすれば、こちらは行動マニュアルに近いと思った。

主に後継者に対し経営者の業務内容を取りまとめたものである。

日々の業務から、顧客、金融、外注などの対応と業務経緯など詳細に記されている。180ページもある膨大な内容で「経営者のエンディングノート」的な性格もあり経営者の忘備録として非常に有効である。

私も経験があるが先代の行っていた業務内容や取引の経緯については記録が無いものが多く困ることが多い。

金融や税務署との折衝は以前どのように行っていたかなど資料も残っていない。

その折にこの手引書があれば自分自身も後継者も会社も困らないと思った。

八木代表はこれらの報告をワードの使い方をレクチャーしながら行った。(ワードには私が知らなかった便利な機能がたくさんある事を知った。)

多くの質疑を経てこの手引書の有効性を全員が確認。

ただし自分の日常作業や各業務、残すべき内容の取捨選択などはそう簡単にできるものではない、そこでさらに理解を深めるために「経営者のエンディングノートの作り方」というテーマで次回さらに掘り下げようとなった。

[文責]三ツ村義康

(株)三ツ村製作所 代表取締役

Posted on 2021年8月31日(火) 08:00

コラム

今こそ栃木の自然を楽しもう

弊社のすぐ横を用水路が流れている。川幅10m以上あり所在地の地名にもなっている川なのだが、そこに蛍がいると聞いて今年6月初旬に行ってみた。事業所から川沿いに徒歩で2~300m下流へ。いる、いる、独特のはかない光点が川面と草むらを飛び交っている。蛍はその生態から環境にとても敏感な生き物で激減している、そのゲンジボタルがこんなに近くで見られることに感動した。

僕は早速知人に知らせて回ったのだが、ご近所さんから逆に「毎年の事なのに、今まで知らなかった?」と驚かれてしまった。

僕は40年以上現在の場所で仕事してきたのに、恥ずかしい限りだ。

SDGsの目標に「14海の豊かさを守ろう」「15陸の豊かさを守ろう」がある。川は陸を潤し陸の生命を育み、やがて海へ注ぎ海を豊かにする。自社の事業活動を持続可能な社会へのお役立ちという観点から再定義する上で身の回りの自然環境を知り影響を考えることは、大切な第一歩だと思う。以前から現像廃液を出さないシステムに変えたり、周辺の清掃などして環境保全に努めてきたが、今後は蛍の住める環境維持に積極的に役立ちたいと思った。

我が栃木県は、周辺に山と森林、真ん中に大きな川、あいだに田んぼが広がる実に自然豊かな地だ。企業がこの豊かな自然環境にダメージを与えないだけでなく、良い方向へ向け積極的にかかわって行くためには、まず足元の自然に関心を持ち「知る」ことが第一歩だ。

たまには図鑑を片手に、会社や家の周りを皮切りに野山を散歩してみてはどうだろう。お馴染みの景色も、自動車に乗っていては見逃していた違ったものが見えてくるだろう。

食物連鎖のトップに君臨する人類から見れば、たかがちっぽけな虫や野草かもしれないが環境は多様な生き物の連鎖、動的平衡の上に成り立っている。ウイルスだって進化の上では重要な役割を持っている。たまには虫目線でみてみれば世界が自分たちだけではないことを知らされるに違いない。

緊急事態で県境を超えた移動が制限される今こそ、身近な自然を楽しみつつ「知る」チャンスかもしれない。

[文責]小山研一

県北支部 (有)赤札堂印刷所

Posted on 2021年7月31日(土) 11:00

News Topic 01 栃木のNEWS

~県南支部6月例会~

『「中小企業は今の半分以下に」 By アトキンソン&現政権?

今夜はこれをつまみ(題材)にZOOMしてみます!座談会 』

「たわけ者」の語源をご存知だろうか?「田分け者」の意で子孫に田の分割相続を繰り返すと極小化され生産性の無い田が無数に出来てしまう。そんな事をするのは愚か者という事だそうだ。…6月23日(水)の県南支部例会はこんな雑談から始まった。

今回の例会テーマは 『「中小企業は今の半分以下に」By アトキンソン&現政権?今夜はこれをつまみ(題材)にZOOMしてみます!座談会 』。

企画&進行を担当した福田忠史氏(保険業)の実験的な意図もありZOOM・リモート環境の強みを最大限に活かした例会構成で、アトキンソン氏出演の経済番組などのコンテンツを視聴した後に議論が進行する形式。参加者はまるで経済番組にリモート出演しているかの如くであった。

そもそもデービット・アトキンソン氏とは米国金融業界出身、日本の宮大工会社の社長を承継し、現在は政府の成長戦略会議に参加している人物。主張を要約すると「日本は人口減少と少子高齢化により社会保障の持続性が困難化する。解決には企業の生産性向上が必須だが過剰に多い中小企業が大きな阻害要因。最低賃金引き上げにより経営力のない中小企業を淘汰・統合するべき」といった感じになる。

参加者からは「本当に中小企業を半分にしたら雇用の受け皿が足りずに失業者で溢れてしまうのでは?」という意見が多くでた。

しかしアトキンソン氏の主張してきた施策が着々と現実に実行されている事実も示された。

補助金を見れば生産性をあげようと努力する企業を支援しようとする政府の姿勢は明らかだ。保険業界では個人代理店は現実的に営業継続が困難となる法改正が行われ統合が進んでいる。昨夜には折しも最低賃金の議論再開の報道もあった。

政府が「田分けが行き過ぎた低生産性状態」を是正しようとしているのは間違いない。そしてそれは現在進行中である。

あなたの会社も篩(ふるい)にかけられているのだ。

[文責]山嵜俊也

タカマチ産業(株)

Posted on 2021年7月31日(土) 10:00

News Topic 02 栃木のNEWS

~鹿沼・日光支部6月例会~

「身近な個人の悩み事に本業で向かい合う」

6月24日、鹿沼・日光支部6月例会が支部内外から30名の参加者を迎えweb開催されました。

今回の例会は「身近な個人の悩み事に本業で向かい合う!~地域に根ざしたスタッフと共に、お客様の家族の歴史を見守る~」と題して、鹿沼市で創業して63年が経つ住宅建設を主たる業務としている株式会社カクニシビルダーの代表取締役 西村陽一氏に報告を頂きました。

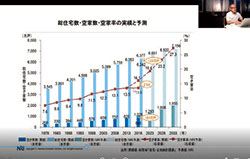

報告の具体的な内容は、街の重要なインフラである住宅が人のライフステージの変化や人口減少によって空き家になり、街が変化することでした。

今回の例会は、西村氏の提案で、報告の最中に質問を受け付けて報告を止めてその質問に答えるというスタイルで行いました。この報告スタイルは鹿沼・日光支部では初めて?のスタイルでした。

が、中々、質問が出なかったので座長の私が質問をし、その質問に西村氏が答え、逆に、西村氏から座長の私に質問があり、私の考えを答えました。私は、鹿沼市内で司法書士、行政書士として土地や建物を介して市民より相続の相談や離婚の相談などを受けて、弁護士などの他のプロフェッショナルにつないだりして市民に寄り添いながらその解決する道を探しています。西村氏は私の視点からの回答を求めたのだと思います。結果的には、西村氏と私の掛け合い報告となりました。

今回の例会の目的は、参加者が「わたくしごと」として認知症、相続、離婚などの人のライフステージの変化や人口減少によって空き家になり、街が壊れることをどのように取り組んでいくか、であり、グループ討論もこの目的に基づいて行いました。

グループ討論の結果を聴いていると、認知症、相続、離婚が街が壊れる要因ではないという視点からの回答があり、多様な視点があることを知りました。参加者一人一人が「わたくしごと」として空き家の対策や街の活気の回復にそれぞれの事業の視点から一つでも取り組んでいって頂ければ今回の例会の目的は達成されると思います。

[文責]浅野知則

浅野知則司法書士・行政書士事務所