Posted on 2020年3月31日(火) 10:00

News Topic 02 栃木のNEWS

~先人の知恵に学ぼう~

(株)フカサワの深澤会長は過去に3回大きな波に晒された。1992年バブル経済崩壊の翌年、及び2002年のアメリカに端を発したITバブル

の崩壊と、2008年のリーマンショックである。バブル崩壊の翌年(株)フカサワは会社設立以来初めての赤字を計上した。その後社長交代、半年後「フカサワは潰れる」の噂が流れた。噂は大阪の取引業者まで伝播し「本当に潰されると覚悟した」と深澤雄一前社長は語った。噂は3ヵ月で消えた。折れずに継続することで1度目の危機を乗り越えた。

ITバブル崩壊の時には仕事の激減から6名の社員のリストラを行った。社内は疑心暗鬼、信頼関係が崩れ社内は意気が上がらぬまま低迷が続いた。その経験からリーマンショック時にはリストラを行わず、役員報酬のカットを行った。社長は半額、役員は20%、その他支店長クラスは10%など上司ほど厳しく、一般社員の給与には手をつけなかった。実はこの年(株)フカサワは過去最高利益を上げた。その利益は減収されていた役員や支店長クラスを始め一般社員へも還元した。「どんな時でも社員の暮らしを守る」その姿勢は全社員の志気を高めその後の躍進に繋がっている。

深澤氏は、こんな時代だからこそ、ベテラン経営者は伝えるべきことを伝える必要があると語る。今回の新型コロナウィルス感染症はスペイン風邪(1918年~1919年にかけて世界的に流行した急性インフルエンザであり、当時の全世界の3割(6億人)が感染し、2000~4000万人が死亡したといわれている。)の再来などとも言われている。更に約100年前1817年にカルカッタで発生したコレラの流行はアジア全域に拡がり全世界に流行した。「天災は忘れたころにやってくる」の諺通りおよそ100年周期でパンデミックは繰り返される。経済の危機も同様に何度も繰り返されてきた。先人がその時代にどう対応し、何を残したのか、今だからこそできる対話を試みたい。

(深澤氏の体験談は同友会動画≪HP 内≫にて配信予定)

Posted on 2020年3月31日(火) 09:00

News Topic 03 全国のNEWS

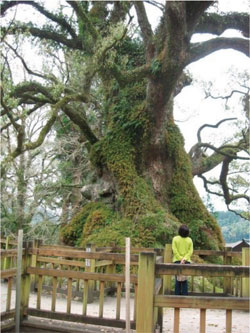

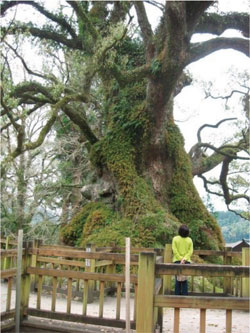

~歴史を見てきた巨木「蒲生の大クス」~

「これはでかい。」地上1.3mで周囲が24.22m、高さ30mまさしく樹霊だ。幹には苔は基より「ひば」「南天」他3 ~ 4種、やどり木している。樹齢は1500年以上のようだ。囲いで中に入れない。手の届く所の根っこに触ってみた。「お前は何者じゃ。」と言わんばかりの威厳があった。根っこの一塊が30cm程だ。

関東以北では、なかなか成長しないのだろう。やはり南の地域ならではである。この幹の周囲を4回ほど行ったり来たりしてしまった。余りの大きさに圧倒された時間だった。この大クスは、クスでナンバー1だけでなく、全樹木でも日本一の巨樹であることが分かった。神社境内という環境の中であって保護された為にこのように長寿で大きくなったようだ。

撮影・・鹿児島県蒲生町八幡神社内

[文・写真](株)フカサワ

深澤雄一

Posted on 2020年2月29日(土) 11:00

News Topic 01 全国のNEWS

~第50回中小企業問題全国研究集会 in 京都~

「地域で関わりを持つことの目的は、

若者をこの地域に残していくこと」

2020年2月13日から14日にかけて、中小企業問題全国研究集会が国立京都国際会館で行われた。本稿では13日に参加した第17分科会『地域経済ビジョン 持続可能な地域づくりは、関係機関と連携した地域企業が担う』を記載する。

本分科会では、杉岡秀紀氏(福知山大学地域経済学部准教授)がコーディネーター役となり、パネルディスカッション形式で京都の行政・大学・金融機関の方々から、(1)連携の進め方、(2)連携に当たっての課題、(3)同友会への期待などについて意見を伺った。

その中で、(2)連携における中小企業側の課題として、宿野秀晴氏(Medhico-tec(株)代表取締役、京都同友会理事・政策委員会委員長)より「中小企業の経営者が、魅力的なことを語らない。ダウンサイジングの時代において、その中でどう生き抜いていくかを語れる経営者でなければ、若者は中小企業を見てくれないし、関係機関が連携してくれない。未来の子供たち・地域のために、我々は何ができるのか、特に身近なところで何ができるのかを考える力が大切。」と指摘した。

その後、グループ討論はすべてのグループに行政職員・大学関係者・金融機関関係者など、中小企業経営者とは異なる文化の方が複数名加り「地域企業として現在どのような連携をしているか」「連携によって、地域に眠るあらたな価値を生み出し、それを地域に返すにはどのようにすればよいか」が話し合われた。

その上で、座長からは次のようにまとめられた。

中同協は地域ビジョンを掲げ、地域内循環を高めること、地域内連携を行うこと、関係機関との連携を示し、京都同友会は地域経済ビジョンに於いて、魅力的な企業になるための道筋を示した。今後は様々な形で各社が地域企業となり、地域の課題の解決を本業を通して実現し、地域の魅力を本業を通して発信していくこと、そして関係機関と連携していくことが重要。

今回の分科会に参加した私の目的意識は「地域から信頼される同友会活動は何か」であった。この点について今回の分科会で次のことを学んだ。

同友会の取り組みは、同友会の会員として、まず自社を良くする。この考えがなければ、社員からは「何をやっているんだ」になる。単なる社会貢献ではない。

そして地域で関わりを持つことの目的は、若者をこの地域に残していくこと。これらの点を栃木に持ち帰り、自社の実践を通して社内外の関わり合いを深めながら活動を進めていきたい。

[文](株)ウィステリアコンパス

斎藤秀樹

Posted on 2020年2月29日(土) 10:00

News Topic 02 栃木のNEWS

~鹿沼・日光支部2月例会~

「STOP 社員の介護離職!?」

~社員の働く環境について考える~

報告者: 有限会社 トレンディハウス 代表取締役・NPO法人スマイル 理事長

野田精一氏

野田精一氏

去る2月19日(水)に鹿沼・日光支部例会が、鹿沼商工会議所で開催された。野田氏は、「三方得(よし)」を常に意識して、これからの超高齢社会における働き世代の生活支援をする家事サービスを提供している。全国で年間10万人、栃木県では1100人もの人が介護離職している。その理由の多くは、自分の仕事を代わってくれる人がいないため会社を休みづらいという、社内環境の問題だった。40代から50代が最も多く、企業の中核となる人材の損失は、事業継続の危機にもつながる。経営者は社員の年齢構成や家族環境そして社員の介護に対しての考えを知り、専門家に相談し日頃から備えることが必要だ。野田氏の三方得のプランは、家事援助サービスを企業が福利厚生で契約し、社員が割引価格でサービスを利用できることで、離職者を減らし、社員の企業に対する信頼度もUPするという。

その後の意見交換会では、介護経験のある方からの、切実な本音を聞くことができた。介護する人を疲れさせないことと追い詰めないことが大切だと感じた。参加者からは、経営者として社員さん一人ひとりとコミュニケーションをとる姿勢も大切。日頃から会社として助けられる環境整備と社風づくりをおこない、社員さんの人生を丸ごと受け止める姿勢が社員満足度を上げて離職者を減らすことにつながるのではないかなど、様々な意見を聞くことができた。

[文]NPO法人CCV

神戸真弓

Posted on 2020年2月29日(土) 09:00

News Topic 03 栃木のNEWS

~栃木同友会2月例会~

【経営指針づくりを通じて生まれた経営者の覚悟】

~仲間と関わる中で鮮明になった自社(私)の存在意義~

報告者: 株式会社 行廣国際アカデミー 代表取締役 行廣智明氏

有限会社 芯和 常務取締役 高橋和子氏

令和2年2月18日(火)、宇都宮東市民活動センターにて、栃木県中小企業家同友会2月県例会が開催された。27名が参加、内オブザーバーも4名の参加で、みな真剣に報告者の発表を聴き、そしてグループ討論も白熱した例会となった。報告者は「経営指針をつくる会」に参加した2名の体験報告である。

行廣智明氏

前半は(株)行廣国際アカデミー代表取締役の行廣智明氏。13年前に外国人の人材派遣から会社を興し、今は外国人学校も手掛けている。新規事業立上により負債を抱えた行廣氏が思い悩んでいた時、神奈川同友会の湯澤氏の書いた書籍に出会い、即栃木同友会に入会し経営指針の成文化に取り組んだ。経営指針をつくる会に参加しサポーターから「社員の顔が見えてこない」と指摘を受けたことにより、社員に無関心であったのではないかと気づく。

そして今までのCS重視ではなくESを重視する経営理念に変更した。今後の自身の課題は「余裕」を持つことだという。時間的余裕、資金的余裕、健康的余裕など。余裕がないと見えるものも見えてこないからだ。

高橋和子氏

後半は(有)芯和(読み「ここわ」)常務取締役の高橋和子氏。(有)芯和は就労継続支援事業・デザイン印刷を手掛ける会社である。当初は経営指針をつくる会に疑問を抱いていた。

それは、他の人(サポーター)が自社についてわかるのか、数字は税理士がいるので自身が把握する必要はないのではないか、などなど。しかし、今は経営指針をつくる会に参加し経営指針を作って良かったと感じている。経営指針がなければ先を見据える考えには及ばなかった、と。10年後の目標を達成するための課題も見え、「人」を中心に置かなければならないと考える。福祉、デザイン、人財、組織、すべて「人」を中心に考えていかなければ目標は達成できない。

両者とも「人」つまり「従業員」を重要視していた。従業員と向き合い、経営指針を成文化することが会社を成長させていく。手前味噌だが、経営指針をつくる会に参加し、サポーターとのディスカッションがより良い経営指針を作る重要な役割を果たしていると思った例会でもあった。

[文]八木澤社会保険労務士事務所

八木澤和良