No.123_News Topic:取材記事

Posted on 2020年8月31日(月) 10:00

News Topic 02 取材記事

~コロナ禍で見えた自社の存在価値~

8月26日に行われた栃木同友会例会の資料を届けるために、益子町に工場を持つ(有)高徳花火工場の飯田社長を訪ねた。

飯田社長が実務にあたっていたが社員の出勤はなかった。新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、この夏の花火大会がほとんど中止となったからだ。売り上げは昨対比で9割以上の減少。しかし、雇用調整助成金や様々な助成金と借り入れで雇用を守りながら収支バランスはとれているとのことだった。

飯田氏はこのコロナ禍の影響を受ける前から、秋・冬・春の仕事の在り方をずっと考えてきた。花火に限らず「得意な分野をどう生かせるか」を同友会の例会への参加、よろず相談所などで学びながら模索している。

高徳花火工場の創業は明治29年、今年で124年になる。飯田社長は4代目である。創業時は花火だけで食べていける時代ではなかった。父の代でようやく人を雇用できるようになった。東日本大震災の時には気仙沼市でボランティアの花火をあげた。被災してから49日目大変な状況にもかかわらず、地元の人たちが喜んでくれた。涙を流しながら花火を見上げる人々の姿に、花火の力を感じた。花火には慰霊や疫病退散の意味がある。本来なら今こそ花火が必要だった。そんな本来の花火の持つ意味合いを考える間もなく、あちこちの花火大会の中止が決まったのは3 ~ 4月頃だった。それ以来飯田社長は “おもちゃ花火” に活路を探り国産の手持ち花火を使った「お家で花火」を模索しはじめた。国産の線香花火は見どころが長い、子供たちは誰が一番長く続くか競争を始める。花火の光に浮き上がる笑顔には希望や、優しさが宿るとはいえ「やはり “夏の風物詩” 打上花火を見てもらいたい」。そんな矢先に、運動会の昼花火でつながっていた小中学校のPTAの方たちからオファーがあった。

「子供たちもストレスを抱えて我慢している。予算は少ないが手作りの花火大会を行いたい」PTAの皆さんの思いが、以前からプライベート花火(間近で見ることのできる小さな打上花火大会)をやってみたかった社長とつながった。・・コロナ禍でいくつかの課題もあったが子供たちへの思いで実現に至った。

短い時間ではあったが花火の光の先には浮き上がるみんなの笑顔と歓声がこだましていた。

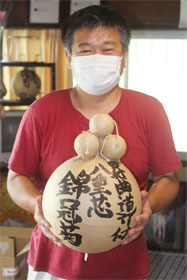

(有)高徳花火工場 社長 飯田国夫氏

[文責]事務局

※プライベート花火

(有)高徳花火工場 TEL:0285-72-6456

« No.123_News Topic:シリーズ「同友会」って「どうゆうかい」? No.123_News Topic:栃木のNEWS »