Posted on 2021年4月30日(金) 11:00

News Topic 01 栃木のNEWS

~県内4支部で支部総会が行われる~

5月19日に行われる栃木県中小企業家同友会第36回総会を前に、県内4支部でそれぞれ手法をこらせた支部総会が行われた。

県全体としてコロナ禍で活動の主流がWebに移行したが、綿密な準備が要求されるハイブリッド(ZOOM + リアル)やZOOM例会開催のため、運営会議・幹事会が定期的に開催されるようになったことが特徴的であった。

リアル開催が少なくなり対面で話せる場が少なくなってきていたが、現在進行中の「会員訪問活動」などを通して、会員がかかえる問題、課題を浮き彫りにし、「孤立させない」取り組みをおこなっていく。

各支部総会の状況を以下に紹介する。

県央支部

3月23日県央支部総会が行われた。総会終了後「これからの私たちの暮らす地域を考える~宇都宮でクマとたたかう~」というテーマで座談会が行われた。

初めは、宇都宮にクマが出てくるの?と思っていたが、クマやイノシシの出没の統計が取られていて現実的に毎年増えてきている事実があった。クマの食料である木の実の生息地も減っている統計が出ていた。この事実を人ごとにしては、いけないと思った。私たちが住んでいる地域、日本、地球は、人間だけのものではないのだから、その世界に生きているものすべてが共存共栄できることを考えていかなければ共生できなくなると考える必要があると感じた。そう考えると昨年から猛威をふるうコロナもゲリラ豪雨も大型台風も地球温暖化によるもので、原因の一つは、人間が排出するCO2である。人間の暮らしを豊かに便利にすることによって発生してきているので、脱炭素の動きが加速してきているが、自分自身に何が出来るのかを真剣に考える必要が迫ってきていると言うことだと感じた。

昭和9年に物理学者で随筆家の寺田寅彦氏によって書かれた「天才と日本人」の著書に考えなければならない重要な要項として『文明が進めば進むほど天然の暴威による災害がその劇烈の度を増すという事実である。』という一文がある。まさに現在もその状況にあると思う。

今、私たち一人一人が地球温暖化の原因とされるCO2の排出や自然破壊や開発、使い捨ての生活を変える行動をしていくことが生きていく必要条件と考える必要があると思った。

[文責]林弘子

(株)アシスト関東

県南支部

3月17日県南支部総会が行われた。形式はオンラインZOOM。参加者は10名。八木支部長の「激動のコロナ禍を振り返る」挨拶から始まる。続いて次期の人事体制発表、承認。新支部長にはタカマチ産業(株)山嵜俊也氏が就任し、2021年度の活動方針の発表が行われた。

その後、これを元に参加会員全員で活動の具体化についての話し合いが行われた。相談討議で多くを占めたのは「オンラインの活用法」。対面活動ができない為、やむなく始まったオンラインの形式。2020年度は当面の目標を「これに慣れる事」「日常のツールとして使える様にする事」としたが、支部としてこれは達成とした。2021年度はオンラインで得られる「効率性」に「いかにして効果性を加算していくか!」だとし、それにはどう準備すべきか? 運営方法は? 司会進行は?と、討議は白熱した。

「不易流行」と言う言葉があるが形式は変われど、同友会の「話し合うと言う文化」は不易であると感じる総会であった。

[文責]福田忠史

鹿沼・日光支部

3月18日に、ZOOMにて鹿沼・日光支部総会が、行廣智明氏(学校法人行廣国際学園 理事長)の司会により執り行われ、開会宣言・支部長挨拶・新入会員の紹介の後、議事に入った。

議長は神戸真弓氏(NPO法人CCV 副理事長)が就任し、(1)2020年度活動報告、(2)10年ビジョン(案)発表、(3)次年度活動計画・役員人事(案)発表があり、10年ビジョン・次年度活動計画案をテーマにしたグループ討論が行われ、議案の討議を通して参加者の理解を深めていった。その後、支部会員による決議が行われ、議案は

承認可決となった。

鹿沼日光支部では、総会ではあるが決議以外の議事に支部会員以外も参加でき、支部活動を会員以外にも発表する場となっている。また、鹿沼日光支部の方針は毎年経営指針として更新されており、「1.支部の理念」「2.鹿沼・日光支部Vision2031」「3.2021年度活動計画(地域づくり・企業づくり・仲間づくり)」「4.支部例会・支部幹事会活動」「5.支部体制」から構成され、1年の活動の指針となっている。そのうえで、1年間活動した結果が「年度活動報告」としてまとめられ、支部内外に発信している。

2021年度は支部幹事に新たに浅野知則氏(浅野知則司法書士・行政書士事務所 代表)が加わった。

鹿沼日光支部の運動は、その活動を通して「地域創生の担い手」や「共に生きるまちづくりの担い手」が生まれ力量を高め、さらに次の世代を育てる循環が続いていくことを目指す、息の長い運動である。

[文責]斎藤秀樹

(有)ウィステリアエステート

県北支部

4月7日県北支部総会がZOOM開催にて行われ7名が参加した。

県北支部では2020年10月例会として、支部会員の大江正孝氏を報告者に「東京江戸川支部」と「栃木県央支部」との共催となる合同例会を行うなど、webの特徴を生かし、他支部との共催を中心に活動した。

あいさつに立った八木澤和良支部長は、「次年度は会員相互の交流を増やすこと(会員訪問活動等)で「孤立させない」活動を展開していきたい」と抱負を語った。

総会後に行われた意見交換会では、先日県例会で行われた「事業再構築補助金」が話題となった。「事業再構築補助金」の取得に向けて動いている参加者からは、具体的な取り組みのポイントが披露され、「モノづくり補助金」との違いなどについても深められた。

八木澤支部長は「県北支部では『経営に役立つ、話せる場』の提供を大切に活動していきたい。」とまとめた。

[文責]事務局

Posted on 2021年4月30日(金) 10:00

特集コラム

「世の中の付箋を読む」

ユーミンの歌に「目に映るすべてのことはメッセージ」というフレーズがあります。目の前にあるものには、わたしたちに読む力があれば、何らかのメッセージが含まれている。それは言葉でも同じです。

例えば「キャスタ」という言葉がある。この「キャスタ」にも意味の付箋があります。一般的にはニュース「キャスタ」とか、イスの下についている車輪の「キャスタ」があります。変わったところではピザ窯などに使うキャスタブル耐火材も通称「キャスタ」と呼びます。今思いつくだけでも3種類の意味がある。言葉を見た人によって何が一番に来るかはかわってきます。

目の前にある事柄も同じように読む人によって読み解く付箋の種類がかわる。

コロナ禍も、リモート関係の機器を扱っている会社にとっては儲けどころだったのではないでしょうか。実際に、ウエブカメラやマイク、ヘッドセットは昨年の5,6月は非常に手に入りにくく、家電量販店やネットで買うのも一苦労でした。多くの方が同じような体験をされたと思います。マスクもぜんぜん手にはいりませんでした。

また、飲食で助成金をもらっているところでも、大勢社員がいるような店は厳しい状況だと思いますが、夫婦でやっているような店は逆に余裕があるところも出ているそうです。

また、政府や地方自治体もそうで、制度をつくっている行政がどこの付箋にフォーカスするかによって制度の出来上がりも変わります。

困っている人を助けることを最優先にするのか、不正がされないようにすることを優先するのか、自分たちが責められないようにすることを優先するのか、上の面子を最優先にするのか、自由を最優先にするのか。

また、コロナ禍はすぐ治まると考えてGoToキャンペーンをするのか、次に備えて医療や補償制度の整備をやるのか。

自分のところの能力や限界を考えて政策を立案するのか、実態をみないでアイデアだけで突き進むのか。

経営者も、何を優先するかによって経営のやり方が変わってきます。多くの経営者は利益を最優先としますが、その利益も「何が利益か?」で、「なんのために?」なのかによっても変わります。

利益は顧客、人、モノ、体験、金銭、時間etc といろいろ考えられます。一つの指標で見るのがいいのか、複数の指標の中で考えるほうがいいのか。経営者によって判断は違ってきます。

おかれた立場や地域、時期なども判断に影響してきます。これらにも付箋はついていて、どの付箋を重要視するかが大切になります。

新型コロナウイルス禍のいま、優先度はかわり、その上でいろいろな決断を皆さんはされていることと思います。昨年やってきたことを一度整理すると、自分が何を大切にしているのかが見えてきます。

整理のために一番手っ取り早いのは、第三者に話してみること。話しているうちにだんだん自分の中で整理がついてきます。

今年の総会のテーマは「変化を生き抜く『シコウ』と『シンカ』」(仮)です。

シコウとシンカがカタカナなのは、みなさんの思う付箋を入れてもらうための、自分でピッタリなものを探してもらうための、余白です。

総会の報告では余白部分を男女4名、40代のパネリストに語ってもらい、グループ討論では参加者の今の思いを意見交換していきます。

あなたも、昨年度の振り返り、今年度の方針を自分自身の付箋の確認のために5月19日の総会に参加してみませんか。

追伸 総会テーマはちょっと○○っぽいですが、偶然です。

[文責]専務理事

石綱知進

Posted on 2021年3月31日(水) 11:00

News Topic 01 全国のNEWS

~第51回 全国研究集会 3月13日(土)ZOOM開催~

第51回 中小企業家同友会全国研究集会 from 福島

~東日本大震災復興シンポジウム~

強い絆のもと我ら断じて滅びず

あれから十年

幾多の試練を乗り越えて

~中小企業家の志が日本の未来を拓く~

門田隆将氏

「第51回 中小企業家同友会全国研究集会 from 福島」(以降 全研)に参加して強く感じたことは、3.11の大震災、その後の各地の震災を経験して、周りからの同友会への評価が高まってきていること。そして各地同友会が「地域づくりとは、地域を牽引する企業づくりであり、地域社会のリーダーとなる同友会づくりである」ことを強く意識していることであった。

全研の開催意義は、以下の通りである。

- 東日本大震災から10年が経過する中、被災地の現状を共有し、東日本大震災の教訓などを改めて確認するとともに、コロナ禍を乗り越える知恵と力を学び養い、 実践に踏み出す機会とします。

- コロナ禍や災害が多発する時代における同友会と中小企業の役割を確認し、今後のあり方を学び合う場とします。

- 持続可能な社会をめざして、「中小企業家エネルギー宣言」や「中小企業家の見地から展望する日本経済ビジョン」を実践的に深める場とします。

第1部の東日本大震災復興シンポジウムは「Fukushima 50」原作者 門田隆将氏から「福島第一原発事故は日本人に何を問いかけたのか ~新型コロナ問題や頻発する自然災害対応へ教訓とすべきこととは~」というテーマで記念講演をいただいた。

門田氏が強調していたことは、「多くの人は原発事故で福島の人に同情はするが、感謝をしていない!」ということであった。

原子炉の爆発事故がおこり、放射能の拡散を拡散してしまったけれど、本当は東日本が壊滅状態になってもおかしくない状況であった。それを防いだのは、原発で働いていた地元の人間の決死の働きがあってのことであった。と話された。

その「決死の働き」に「原子力発電という巨大なエネルギーを東北・関東に送り出し、巨大であるがゆえに日頃、細心の注意をはらい訓練・作業を代々してきた自分たちにしか、この難局に対処できない」という使命感を感じた。

続く、被災三県の代表によるパネルディスカッション “東日本大震災「あれから10年」” では、直後の状況と現状が報告された。

各代表は、「地域の課題が、自社の課題。」「地

域がなくなってしまったら、我々は存在しない。」と言っていた。その地域を支えているのは、各企業であり、同友会の活動であった。

その後、各地同友会が中心的存在となり地域に振興条例を制定させた。またこれまで原子力発電に依存しすぎていたエネルギーについても、世界的にはどうなのかという視点で海外視察を行い、「エネルギーシフト」という再生可能エネルギーへの代替と消費を増やさない動きを提唱するに至った。

続く第2部は、3名の各地会員による実践報告であった。これら事例報告と第一部の話に共通していることは、経営指針の重要性と、その各々の事業に、しっかりとした科学性、人間性、社会性のバランスのある考えがあったことだ。

レジュメの最後に「地域づくりとは、地域を牽引する企業づくりであり、地域社会のリーダーをなる同友会づくりであった」と綴られていた。私は同友会会員であることへの使命感を意識した。

被災三県の代表

[文責]八木 仁 代表理事

(株)シンデン

Posted on 2021年3月31日(水) 10:00

News Topic 02 栃木のNEWS

~事業再構築補助金に関する緊急ZOOM例会~

事業再構築補助金説明会の資料と乾氏

3月24日(水)事業再構築補助金に関する緊急ZOOM例会が行われた。今例会にあたっては栃木県よろず支援拠点の乾泰夫コーディネーターが説明にあたっていただいた。

説明会終了後「ぜひトライしたい。」「『よろず』という相談窓口があることが分かって良かった」などの感想をいただいた。申請に向けてのわかりやすい説明及び審査側の観点を聞くことによって補助金申請に向けての壁が低くなったようだ。

今回の補助金の特徴は「ものづくり補助金よりも使いやすい」「すぐに使える」「同じ事業でなければ、もの補助と併せて申請できる」さらに「『補助金事務局』が設置され相談しやすくなった」とのことで1兆円を超える予算を始め、行政側の大いに活用していただきたいという姿勢が感じられる。募集については※「概要」と「手引き」でほとんどのことが説明されているが最終的には公募要領が発出されているので(3月29日発出)、それを確認してほしいとのことだった。(経産省HP参照)

また、主要申請要件としては「売上が減少(過去6か月のうち任意の3か月でコロナ以前対比△10%)」「事業再構築に取り組む」「経営革新等認定支援機関と事業計画を策定する」の3点だ。予算枠としては通常枠として補助額100 ~ 6,000万円、補助率 2/3。また1か月あたり売上が30%以上減少している企業は3/4が補助される。

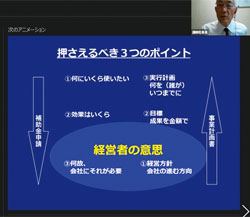

最後に補助金申請の際におさえるべき3つのポイントを教授いただいた。補助金の申請書は、事業計画書そのものなので、以下の点に留意してほしい。

- 補助金申請では、記載のポイントを明確にすべき

- (1)何にいくら使いたいか?

- (2)効果はいくらか?

- (3)なぜ、会社にそれが必要か?

- 事業計画書の観点から

- 上記(3)が、会社の経営方針、会社の進む方向になっているか?

- 上記(2)が、目標・成果を金額で表せるか?

- 上記(1)が、実行計画(何を、誰が、いつまでに)になっているか?そして1.と2 . が整合しているか?

- 経営者の意思が反映されているか?

- 経営者として育てたい人材に成長の機会として考えさせる。

- 社内で不足している部分について、専門家の助力を得る。

約2時間に及ぶ説明会だったため、ここに全文を掲載することができないので、興味のある方はぜひ、よろず支援拠点を訪ねていただきたい。

※「概要」と「手引き」及び「公募要領」が必要な方は同友会事務局にご連絡ください。

Posted on 2021年3月31日(水) 09:00

News Topic 03 栃木のNEWS

~交通システムが変わる(株)こぶし取材記事~

株式会社こぶしに3月12日法令や基準に完全適合したEV(電気)バスが納車された。

栃木県が奥日光地域を「環境にやさしい観光地」としてブランド化する。その一環として、県有バス化更新事業が行われ、納入されたEVバスは「日光駅」→「いろは坂」→「中禅寺湖」のルートを4月中旬から11月まで運行する。株式会社こぶしはこのEVバスの点検・整備・車検・11月から4月までの保管を行う。まったく新しい事業への挑戦だ。

EVバスの製造の一部が宮城同友会の株式会社ヴィ・クルー(代表取締役 佐藤全氏)で行われ、同社が栃木で冬季の保管及びメンテナンスを行える会社を求めていたことから、同友会のネットワークで株式会社こぶしにこの運営が委託された。

このバスの運行にはIMS(インテリジェントモニタリングシステム)というバスの状態をリアルタイムで監視するシステムが採用された。通行中のパラメータもリアルタイムで把握され、心臓部であるバッテリーは各コアの状態を監視することができる。全ての情報は株式会社こぶしの宇都宮本社にて管理され、そうすることで予防保全ができるという。まるでSF映画のワンシーンのようだ。交通システムが大きく変わる予感がした。

EVバスと山中社長

[取材]事務局