Posted on 2020年8月31日(月) 10:00

News Topic 02 取材記事

~コロナ禍で見えた自社の存在価値~

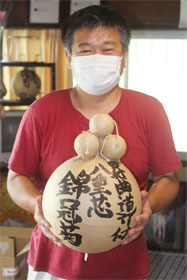

8月26日に行われた栃木同友会例会の資料を届けるために、益子町に工場を持つ(有)高徳花火工場の飯田社長を訪ねた。

飯田社長が実務にあたっていたが社員の出勤はなかった。新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、この夏の花火大会がほとんど中止となったからだ。売り上げは昨対比で9割以上の減少。しかし、雇用調整助成金や様々な助成金と借り入れで雇用を守りながら収支バランスはとれているとのことだった。

飯田氏はこのコロナ禍の影響を受ける前から、秋・冬・春の仕事の在り方をずっと考えてきた。花火に限らず「得意な分野をどう生かせるか」を同友会の例会への参加、よろず相談所などで学びながら模索している。

高徳花火工場の創業は明治29年、今年で124年になる。飯田社長は4代目である。創業時は花火だけで食べていける時代ではなかった。父の代でようやく人を雇用できるようになった。東日本大震災の時には気仙沼市でボランティアの花火をあげた。被災してから49日目大変な状況にもかかわらず、地元の人たちが喜んでくれた。涙を流しながら花火を見上げる人々の姿に、花火の力を感じた。花火には慰霊や疫病退散の意味がある。本来なら今こそ花火が必要だった。そんな本来の花火の持つ意味合いを考える間もなく、あちこちの花火大会の中止が決まったのは3 ~ 4月頃だった。それ以来飯田社長は “おもちゃ花火” に活路を探り国産の手持ち花火を使った「お家で花火」を模索しはじめた。国産の線香花火は見どころが長い、子供たちは誰が一番長く続くか競争を始める。花火の光に浮き上がる笑顔には希望や、優しさが宿るとはいえ「やはり “夏の風物詩” 打上花火を見てもらいたい」。そんな矢先に、運動会の昼花火でつながっていた小中学校のPTAの方たちからオファーがあった。

「子供たちもストレスを抱えて我慢している。予算は少ないが手作りの花火大会を行いたい」PTAの皆さんの思いが、以前からプライベート花火(間近で見ることのできる小さな打上花火大会)をやってみたかった社長とつながった。・・コロナ禍でいくつかの課題もあったが子供たちへの思いで実現に至った。

短い時間ではあったが花火の光の先には浮き上がるみんなの笑顔と歓声がこだましていた。

(有)高徳花火工場 社長 飯田国夫氏

[文責]事務局

※プライベート花火

(有)高徳花火工場 TEL:0285-72-6456

Posted on 2020年8月31日(月) 09:00

News Topic 03 シリーズ

~「同友会」って「どうゆうかい」?~

Vol1 同友会の「学び」(1)

この会は何をする会なのか?付き合いで入った人はそう考える。

この会は「経営を学ぶ」会だ。目的を持って入った人はそう思う。

同友会は自分のことをこういう。「良い会社をつくる会」と。

では「同友会」ってどんな会なのか?

数年前に、牛丼3社のことを調べて例会で報告をした。吉野家、すき家(ゼンショー)、松屋。昔の本もひっくり返してみた。調べて初めてわかったことがある。吉野家は1980年に会社更生法を適用して再建をされていた。創業者の松田瑞穂氏。彼が謀らずも行っていたことが、その後、吉野家を復活させた。その鍵を握っていたのは、過剰とも言えるような社員教育だった。再建を旗振りした安部修仁元社長はアルバイトから正社員になり、会社を再建し、最終的には社長まで上り詰めた。その原動力は吉野家に対する気持ちだった。

東日本大震災で一度途切れた栃木の経営指針をつくる会は再生して今年で7年目になる。試行錯誤の連続で、安定し始めたのは3年前の第5回からだ。第5回から少しずつ変えていったことがある。「自分を知るワーク」を取り入れていったことだ。形は少しずつ変えてきているが、今年もこのワークをやっている。

やっていてわかってきたことは、会社を良くするための学びの本質には「自分を知る」という探求が含まれているということだった。会社を良くするには、経営者が自ら率先して自分のことを知らねばならない。「同友会3つの目的」に謳われていることそのもの。ひたすらに「自分を知る」ために学んでいく。

例会の経営の実践報告はまさに「自分を知る」場だ。自分のやってきたことを振り返り、自分のことを再認識する。報告はアウトプット。それに対するグループ討論、質疑応答は報告者にとってのインプット。学びの王道である。学びの構造としてインプット、アウトプットは一対だ。

「自分」と向き合わねば、たどり着かないところがある。自分と向き合うことこそが本質的に会社を良くする近道だ。人材が大切だと言っても会社は変わらない。会社における第一の人材は社長自身。だから社長が自分を知り大切に育てていかなければ会社は変わらない。社員にどうなって欲しいかもどんな会社にしたいか、からの逆算である。

コロナ禍が始まって半年でわかってきたことがある。

一つは、問題と言われているものの多くは、既に存在した原因の結果であるということ。コロナでは結果が素早く顕著に見えるようになってきただけだということ。

一つは、起きることがケースバイケースで、成功事例を追いかけても、そこには答えはなく、各企業が自分の頭で考えて問題解決しなければならなくなってきているということ。

一つは経営者自身のかかえる個人的問題が企業の問題として現れるということ。

過去に通用したようなどこからか成功事例をもってきてコピーアンドペースト(コピペ)する安直な答えの出し方では、対応できなくなっている。それは、コロナ禍での飲食店の様子を見ると推測がつく。戦略や基礎がなくてただコピペをしている店は苦境に立っている。立ち位置を明確にして方向性があっている会社はそんな状況でもなんとかなっている。今現在は業績=立ち位置だ。準備ができているものの一部が業績を伸ばし続けている。

準備がきちっとできているのか、小手先ではない方針があるのか、そのための学びをどうやってしていけばいいのか?これから先、経営者に問われていくのはそういったものだ。自分の頭で考えるというのは、他人が真似できない自分だけのオリジナルを作ることになる。表面的に似ていても、自分の意志・考えのあるものはコピペにはならない。そうなるためには「自分」を大切にするしかない。「自分」を大切にするには「自分を知る」ことが早道である。「自分を知る」ということは親子間でもそれぞれがおこなうことなのだ。親がやっているから子がやらなくてもいいとはならないし、子がやっているから親がやらなくても良いということではない。

同友会は「自ら学ぶ会」なのだ。同友会の学び方の一つである「学び方をまなぶ」は子どもである学生・生徒とは違う質の学びを、我々大人はしなければいけないのだ、とわたしたちに教えてくれている。

わたしたちは、「自分を知る」ために、会社を活かすために同友会で学んでいる。

KNOW YOURSELF !

[文責]専務理事

石綱知進

Posted on 2020年7月31日(金) 12:00

発行日:2020年 7月31日

発行者:栃木県中小企業家同友会

〒321-0968 栃木県宇都宮市中今泉2-3-13

TEL 028-612-3826 FAX 028-612-3827

E-mail:t-doyu@ninus.ocn.ne.jp

URL:http://www.tochigi.doyu.jp/

企画編集:広報委員会 印刷:有限会社 赤札堂印刷所

※左の画像をクリックするとPDF版がご覧いただけます。

Posted on 2020年7月31日(金) 11:00

News Topic 01 栃木のNEWS

~栃木同友会2020暑気払い 2020.7.20~

7月20日(月)は「中小企業の日」この日を記念して?栃木同友会暑気払いが開催された。暑気払いとはいえ梅雨真っただ中、しかも新型コロナウィルス感染症が再び拡大し始めるという状況もあって、たくさんの方が二の足を踏んでしまう中での開催となった(参加者は13名)。しかしながら当日は【夕方からは雨】の予報も覆し、爽やかな風の中、暮れなずむ宇都宮市街を見下しながら、山中代表理事の軽やかなあいさつで始めることができた。屋外でしかもフェースシールドをつけた状態の重装備を伴っての懇親となったが、それ以上に久しぶりに会う仲間との会話は代えがたいものがある。そのせいか終了予定を過ぎても会話は止まらず、笑顔のやまない暑気払いとなった。盛んに「同友会はいいよ!」というグループがあったがその輪の中心はゲストの方(ホテル丸治 福田政美氏)。コロナ禍であっても組織拡大の習慣は留まるところを知らず、お帰りになるころには入会を決めて帰られた。休日返上で店を開けていただいた中村庵では、宴会中にも翌日のうなぎ(7/21は土用の丑の日)弁当の準備に追われていた。飲食業界はまだまだ厳しい状況が続きそうだが、中村社長の笑顔と気遣いに、逆に励まされた。分断が進む世の中から少し離れ、かかわりあいの中で英気を養う時間となった。

暑気払い

Posted on 2020年7月31日(金) 10:00

News Topic 02 栃木のNEWS

~鹿沼・日光支部7月例会 2020.7.21~

「皆に元気を持ってもらうVision・ダイバシティーの地域づくり」

~民間の繋がりから生まれる地域ビジョンの発信~

7月21日(火)鹿沼商工会議所を主会場として、栃木同友会では初めてのハイブリッド例会が開催されメイン会場には20名、ZOOMでは19名が参加した。

新型コロナウイルスが再び感染拡大を始めた首都圏、従来からあった首都直下型大地震への不安もあり地方分散の機運が高まっている。そこで問われる移住先としての可能性という観点から、鹿沼の地域としての魅力を考えることを例会のテーマとし、報告はNPO法人CCV就労継続B型事業部長 宇賀神美菜子氏と(有)ウィステリアエステート代表取締役 斎藤秀樹氏が行い、行廣国際アカデミー代表取締役の行廣智明氏が座長を務めた。

宇賀神氏は、「KANUMAISM(鹿沼イズム)」・・(希少な麻の栽培と作品づくりを続ける野州麻紙工房、日光東照宮造営当時の腕利職人から伝承された木工技術、ここにオーガニックな綿花や栃木シャモの関係者らも加わり、さらにはNPO法人CCVの障害福祉サービス利用者の方々がその製造を行うというオール鹿沼市の取り組み)について報告した。

また、斎藤氏は「上野町エリアリノベーション」・・(鹿沼市上野町の裏通りにある未耕作地を活用し、「人のあたたかさが生まれるエリアリノベーション」をコンセプトに福祉系事業を誘致したり、民間ミニ公園の設置や、様々な方々が豊かに暮らす街づくりの実現に向けた取り組み)について報告した。

二人の報告をもとに、改めて地域の魅力を探ったグループ討議では「多様性を活かした街づくりをすすめながら、鹿沼らしさを前面におしだして、他の町との差別化をすすめている。「個性をだすというより大きな視点での多様性(文化)を強めようという取り組みが、とても考えられていると感じた。」「鹿沼にチーム力が生まれている。点と点がつながり良い流れがきている。」また、「人と人とのつながりが一番の価値。地域のことを我がこととして捉える気持ちを持つ方が増えることが大事。」といった意見があった。斎藤秀樹鹿沼・日光支部支部長は、報告やグループ討論から「鹿沼の素材としての魅力は素晴らしい」との共通意見があったが、これをどう発信し、さらに、行政との連携の仕方をどうしていくかが課題となった。8月に行われる鹿沼市長との懇談会や今後の例会で引き続き話し合い、さらに深めていきたいと語った。

鹿沼・日光支部ハイブリット例会