Posted on 2021年9月30日(木) 10:00

News Topic 02 全国のNEWS

~関東甲信越ブロック支部長交流会~

多くの会員が主体的に参加できる支部づくり

斎藤秀樹氏

9月3日に2021年度関東甲信越支部長交流会がオンラインで開催され、栃木からは6名が参加した。

冒頭の事例報告では、模範となる活動を行っている3支部よりリレー方式で報告があった。

トップバッターとして、鹿沼・日光支部の斎藤秀樹支部長より『自社経営と同友会活動で学んだ「長」の一念~経営理念の根底にあるもの~』と題して報告がなされた。

2019年1月の支部設立以来、会勢を伸ばし続けている鹿沼・日光支部。そこには、会員同士の「価値観の共有」と、「活動を続ける」ことへのこだわりが支部の風土として定着してきている。その根底となるのが、企業経営の基本となる経営指針と同じ、「支部経営指針」の成文化である。

企業づくりを同友会で学び、自社における企業づくりを支部づくりへと展開させていく、企業での主役が社員であるのと同様に、支部での主役は会員である、という大切なことを改めて認識させられた報告であった。

更に、神奈川同友会相模原支部の組織づくりに関しては、「仲良くなろう」を合言葉に、会員7名程度から構成される組制度を導入し、この小グループでの活動が支部活動を支えている旨の報告があった。長野同友会しなの支部からは、一支部、一部会一委員会における盛り上がりに留まらず、県を跨いだ部会委員会や全国行事で学んだことを各支部に持ち帰ることで、そこから県全体への盛り上げに繋げた事例が報告された。なかでも、青年部の発足により支部を跨いだ横軸の関係が構築されたことが、会勢の転機となったとのことである。

その後、関東甲信越の支部長や各県の事務局員と共にグループ討議を通じて、コロナ下にあっても躍進できる支部になるにはどうしたら良いかを自社の成長の課題と重ねて、深掘りした。

苦労しながらも魅力ある支部づくりに取り組んでいる多くの経営者と意見交換することで、支部長として求められる姿勢と運営に当たっての多くのアイデアを頂けた。

短時間であったが、地域を良くしていきたいとの想いを共有する仲間たちと支部活動を盛り上げていきたいとの感情と同時に、自社の成長を支部の成長に繋げ、多くの会員が主体的に参加できる支部の土台を築いていきたいと強く感じた会であった。

[文責]小岩圭一

(株)総研 代表取締役

Posted on 2021年9月30日(木) 09:00

News Topic 03 栃木のNEWS

~8月県南支部例会~

後継者が知っておきたい「社長のエンディングノート」

今回の県南支部例会は、前月の八木代表の事業指針の報告のテーマを深堀する例会であった。

冒頭、各メンバーの近況報告、やはり景気変動とコロナに関する情報交換から入った。一部では回復の動きもみられるが、依然として、終業時間、福利厚生、新規採用など人的な課題があり、さらには、産業全体として素材価格が高騰するなか、価格転嫁の困難さに関する報告もあった。また事業継承に関して、先代や顧客との関係をどこまでどちらが主導でやるかなど、世代の交代に関しての報告があり、活発な意見交換となった。

中盤からメイン議題の「社長のエンディングノート」に関しての報告となった。

エンディングノートを自社で作成するにあたり、「ピックアップする10項目を挙げる」という宿題を参加者9人が発表した。

そのなかでも共通する項目は「社歴と先代や自分の思い」、「外注、客先など関連企業との経緯」「経理、金融機関の情報」「実際の業務」などであった。

特に、後継経営者からは、「こんなこと」・「あんなこと」をきちんと残して欲しいという項目が多数あげられ、先代経営者と後継経営者はきちんと擦り合わせの機会を持つことが重要だと感じた。

あるメンバーからは、お兄様が後継として頑張っていこうとしていた矢先に。父君社長の急逝し、その時の話があった。

家族、社内は混乱、資金、借入金などの状況は不明。葬儀では、終了後からの承継の意思確認の質問攻めが始まり、終わって、徐々に周囲から後継への圧力を高まっていったとのこと。その方は最終的に会社の存続を放棄するが、非常に生々しい話であった。

やはり、社長のエンディングノートは、社内、後継者と、「伝えておきたいこと」、「聞いておきたいこと」の擦り合わせを早くから行っていく必要があると考えた。

特に後継者側から考えると、日常行っている些細と思われることでも、「由来やその背景にある考え方を教えてもらいたい」のが当然なことなのだと認識した。

このテーマは、参加者のそれぞれの思いが大きいため再度次回への持ち越しとなった。

[文責]三ツ村義康

三ツ村製作所 代表取締役

Posted on 2021年9月30日(木) 08:00

News Topic 04 栃木のNEWS

~栃木同友会8月例会(鹿沼・日光支部及びダイバシティ―委員会共催)~

多様な人々が輝ける職場づくりの実践が

「すべての人を生かす経営」に繋がる

8月18日(水)報告者に福田雅樹氏/(株)白龍堂・総務部総務課と西川由利子氏/NPO法人CCV・就労移行新事業部長を報告者に迎え栃木県例会が行われた。テーマは「多様な人々が輝ける職場づくりの実践~人を生かす経営とは何かを、障碍者雇用から学ぶ〜」であった。

(株)白龍堂はユニフォームの製造販売とクリーニングを行っており、令和3年3月に鹿沼市に関東工場を開業し、一般求人を約30名、障がい者求人を約10名行い、障がい者はその半年後に12名中11名定着している(1名は家庭の事情での退職)。

福田氏は「障がい者に限らず、個々の立場や、思考、感情、環境等をアセスメントし、可能な限り理解し、または理解しようとする姿勢で話し合い、双方の改善点、課題を明らかにし、さらに課題に取り組む姿勢が大切」と話す。また、「目の前の仕事に必ず前工程・後工程があり、企業間の繋がりがあり、社会との繋がりがある、といった『絆』を理解してもらうことで、社会の一員としての役割と、会社の中での役割を、日々の中で意識づけをしている。そうすることで仕事への誇りと就労への意欲を高めている。」と力説する。

また、今回の同社の取り組みに外部機関としてNPO法人CCVが協力しているが、西川氏は障がい者雇用を企業が行うメリットとして、次のプロセスとその結果であると説明する。

- ひとりひとりの持つバイアスにより、摩擦や葛藤、対立が起こる(問題を発生させる)。

- (問題解決のプロセスを通じた)解決のための創意工夫。

- 得られた結果、新しい知見や考え方などを導き出せる人や組織を創造していく可能性が高まる(変革・創造)。

このプロセスを通じて相手を尊重しながら関わり、共通の理解を積み重ねながら共通の目標を掲げる。このような分かりやすい職場こそが障がい者はもちろん、すべての人にとって働きやすい職場なのではないだろうか。「人を生かす経営」の具体的な場面を知ることができた例会報告となった。

福田雅樹氏

西川由利子氏

[文責]斎藤秀樹

(株)ウィステリアコンパス 代表取締役

Posted on 2021年8月31日(火) 12:00

発行日:2021年 8月31日

発行者:栃木県中小企業家同友会

〒321-0968 栃木県宇都宮市中今泉2-3-13

TEL 028-612-3826 FAX 028-612-3827

E-mail:t-doyu@ninus.ocn.ne.jp

URL:http://www.tochigi.doyu.jp/

企画編集:広報委員会 印刷:有限会社 赤札堂印刷所

※左の画像をクリックするとPDF版がご覧いただけます。

Posted on 2021年8月31日(火) 11:00

News Topic 01 栃木のNEWS

~県央支部7月例会~

あなたは準備できていますか?

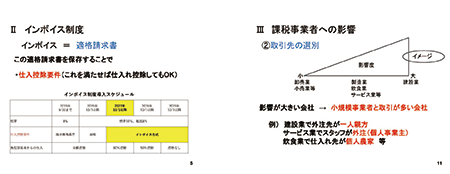

~インボイス制度の導入に関するあれこれ~

報告者: こいあい税務会計 代表 片平芳明氏

片平芳明氏

7月16日、県央支部主催の県例会が、宇都宮市東市民活動センター会場とZOOM併用によるハイブリッド形式で開催され、27名が参加した。また今回は、烏山信用金庫鈴木隆夫支店長、産経新聞鈴木正行支局長のお二方にもオブザーバーとして参加いただき、これからの消費税に対しての学びを共有することができた。

今回の例会は、当初県央支部の例会として企画されたが、旬な話題であることから、他の支部より「是非とも県例会で!」とのお言葉もいただき、県例会としての企画報告となった。インボイス制度(適格請求書等保存方法)は、消費税納付までの一連の流れのなかで、これまでの書類記載方法、業者登録方法など『今まで不明確であったものを明確にする』という制度と言えるだろう。

この制度は、2年後の2023年10月1日より正式導入となり、多くの事業者の税負担増が懸念される。本例会の報告者、片平氏(税理士)からは、現状と今後の変更点を中心に、共に学ぶ講義の講師として報告を行っていただいた。

参加者の感想をみると、理解が深まった人と疑問が残った人が概ね半々のようだったが、2年後の施行に向けそれぞれ準備を進めていただければと思う。

制度導入により、それぞれの事業所で検討する内容が異なると思うが、少しでもプラスにできるよう検討を行う必要があるだろう。その為の2年間と捉えていただきたい。

[文責]臼井進

U-TEC 株式会社 代表取締役