No.181_コラム

Posted on 2025年7月7日(月) 10:49

コラム

外部環境の変化

江戸期でおこった人口減少を知っていますか?

みなさんが人手不足を特に感じ始めたのはいつもぐらいからでしょうか。私は体感的に、2-3年前からかなりひどくなっていると感じています。

2008年(平成20年)に「日本の総人口が1億2,808万人をピークに減少へ転じました。出生率の低下が起き始めたのが1970年代後半から。合計特殊出生率が2.0を割り、2005 年には過去最低の1.26 を記録しています。

また、高齢化も進行しています。人口の中で65歳以上の割合が急速に上昇していて、現在(2020年代)は総人口の約30%近くを占めます。

若年人口の減少と少子化が定着して、子どもが生まれにくい社会構造(非正規雇用、教育・保育負担、晩婚化など)が長期的に傾向になっています。

長期的に見ると、少子化が始まって50年で実際の体感になってきたというところでしょうか。実際に兆候が起きてから、眼の前でわかるようになるのに約50年。社会的問題というのは、長い期間を経て現れてくるものもあるのです。

ここで、過去の人口減少時代を見てみましょう。

実は日本でも、人口停滞期というのが、300年ぐらい前に起こっています。

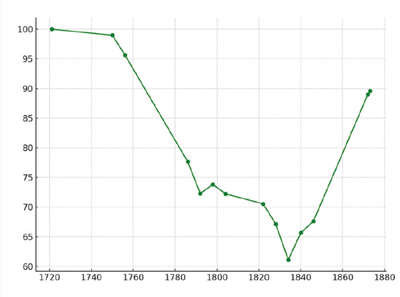

そのなかで、江戸期に栃木県の人口が100年間で6割ぐらいになっていたことをご存知でしょうか。ウイキペディア(ネット上のフリー百科事典)を見てください。そこで、「江戸時代の日本の人口統計」を開いてみると、ここに面白い表があります。注目してほしいのは「幕府人口調査と推定人口」の「旧国別調査人口の変遷」というところです。

ここには旧国名で1721年(享保6年)から1873年(明治6年)までの人口がでています。

よく見てほしいのは下野国のところ。この表では、1721年の56.0万人をピークにして、ここから113年後の1834年(天保5 年)で34.2万人まで人数がへります。実に61%まで人口が減った計算です。更に39 年後の1873年(明治6 年)でには50.1万人まで人口が戻っています。

全国的に見ても1720年頃から1846年の約125年は人口の横ばいが続いています。

この頃に「享保の改革(1716~ 1745年)」「寛政の改革(1787~1793年)」「天保の改革(1841~1843年)」という三大改革がありました。経済的に苦しい状態が続いたのだろうと思います。今の私達が置かれている状況というのはこれに近のではないでしょうか。だからこそこの時代に学ぶものがたくさんあります。

実は今、全国各地にある特産品と呼ばれているものの多くが、この時代に生まれています。人口停滞で需要が細ったのを掘り起こすために各地で名産品開発が行われました。多くの工夫がなされ、それらの名産品

はいまでも地域に根づいています。今でいうと何にあたるのでしょうか?

推し活ビジネスはそれの変形かもしれません。いわゆるマーケティングで言う「ファンになってもらう」というのともちょっとちがいます。「推し活」には、「発見される」「見つけてもらう」という要素もあります。今はネット時代。うまく行けば海外からも「推し活」の人たちがきます。

また、江戸時代のこのときは、売るほうが歩く時代にもなったともいいます。売れないのならこちらから、御用聞き、引き売りをして、買ってもらおうというわけです。そう考えると、ネット宅配はそういったものの現代版と言えるかもしれません。

過去の事例が、今後のヒントになるかもしれません。今回、1720年-1846年の下野国の産業がどう変わったかをしらべてみたのですが、文献を探すことができませんでした。もし、これを読んでいる方で、そういった資料をご存じの方がいらっしゃいましたら、t-doyu@ninus.ocn.ne.jpにご一報ください。よろしくおねがいします。

下野国 1721年を100%としたときの人口割合の変化

[文責]専務理事

石綱知進(株式会社共立 代表取締役)