Posted on 2021年3月31日(水) 10:00

News Topic 02 栃木のNEWS

~事業再構築補助金に関する緊急ZOOM例会~

事業再構築補助金説明会の資料と乾氏

3月24日(水)事業再構築補助金に関する緊急ZOOM例会が行われた。今例会にあたっては栃木県よろず支援拠点の乾泰夫コーディネーターが説明にあたっていただいた。

説明会終了後「ぜひトライしたい。」「『よろず』という相談窓口があることが分かって良かった」などの感想をいただいた。申請に向けてのわかりやすい説明及び審査側の観点を聞くことによって補助金申請に向けての壁が低くなったようだ。

今回の補助金の特徴は「ものづくり補助金よりも使いやすい」「すぐに使える」「同じ事業でなければ、もの補助と併せて申請できる」さらに「『補助金事務局』が設置され相談しやすくなった」とのことで1兆円を超える予算を始め、行政側の大いに活用していただきたいという姿勢が感じられる。募集については※「概要」と「手引き」でほとんどのことが説明されているが最終的には公募要領が発出されているので(3月29日発出)、それを確認してほしいとのことだった。(経産省HP参照)

また、主要申請要件としては「売上が減少(過去6か月のうち任意の3か月でコロナ以前対比△10%)」「事業再構築に取り組む」「経営革新等認定支援機関と事業計画を策定する」の3点だ。予算枠としては通常枠として補助額100 ~ 6,000万円、補助率 2/3。また1か月あたり売上が30%以上減少している企業は3/4が補助される。

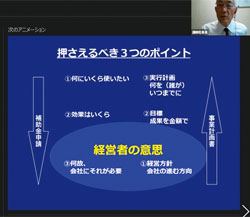

最後に補助金申請の際におさえるべき3つのポイントを教授いただいた。補助金の申請書は、事業計画書そのものなので、以下の点に留意してほしい。

- 補助金申請では、記載のポイントを明確にすべき

- (1)何にいくら使いたいか?

- (2)効果はいくらか?

- (3)なぜ、会社にそれが必要か?

- 事業計画書の観点から

- 上記(3)が、会社の経営方針、会社の進む方向になっているか?

- 上記(2)が、目標・成果を金額で表せるか?

- 上記(1)が、実行計画(何を、誰が、いつまでに)になっているか?そして1.と2 . が整合しているか?

- 経営者の意思が反映されているか?

- 経営者として育てたい人材に成長の機会として考えさせる。

- 社内で不足している部分について、専門家の助力を得る。

約2時間に及ぶ説明会だったため、ここに全文を掲載することができないので、興味のある方はぜひ、よろず支援拠点を訪ねていただきたい。

※「概要」と「手引き」及び「公募要領」が必要な方は同友会事務局にご連絡ください。

Posted on 2021年3月31日(水) 09:00

News Topic 03 栃木のNEWS

~交通システムが変わる(株)こぶし取材記事~

株式会社こぶしに3月12日法令や基準に完全適合したEV(電気)バスが納車された。

栃木県が奥日光地域を「環境にやさしい観光地」としてブランド化する。その一環として、県有バス化更新事業が行われ、納入されたEVバスは「日光駅」→「いろは坂」→「中禅寺湖」のルートを4月中旬から11月まで運行する。株式会社こぶしはこのEVバスの点検・整備・車検・11月から4月までの保管を行う。まったく新しい事業への挑戦だ。

EVバスの製造の一部が宮城同友会の株式会社ヴィ・クルー(代表取締役 佐藤全氏)で行われ、同社が栃木で冬季の保管及びメンテナンスを行える会社を求めていたことから、同友会のネットワークで株式会社こぶしにこの運営が委託された。

このバスの運行にはIMS(インテリジェントモニタリングシステム)というバスの状態をリアルタイムで監視するシステムが採用された。通行中のパラメータもリアルタイムで把握され、心臓部であるバッテリーは各コアの状態を監視することができる。全ての情報は株式会社こぶしの宇都宮本社にて管理され、そうすることで予防保全ができるという。まるでSF映画のワンシーンのようだ。交通システムが大きく変わる予感がした。

EVバスと山中社長

[取材]事務局

Posted on 2021年3月31日(水) 08:00

特集コラム

「人間らしく生きる」

「生きる、暮らしを守る、人間らしく生きる」

赤石さんが同友会にのこしていった言葉。赤石さんは同友会の考え方の基本を創られた先輩方の一人だ。赤石さんは同友会にこの言葉でなにをのこしたかったのだろう。

故赤石義博さん(元中同協会長)は同友会の「人を活かす経営~労使見解」をつくったメンバーだ。同友会理念を仲間たちと一緒にわたしたちに、残してくれた人だ。同友会の中核にあるのは「人間らしさ」を追求することだ。

人の営み、生き物の営みの最大の目標は「存続すること」にある。最初の生き物から数億年経った我々の人間は「存続すること」という原則でつながっている。

金持ちであろうが貧乏であろうが、偉かろうが偉くなかろうが、どんな人種であろうが、この原則は変わらない。このつながりが一度絶えてしまっていれば、この先の道は絶対につながらない。

企業経営では、役割を明確にする。何をやるのかをはっきりさせる。やることに不足があったら利益はあがらない。企業のほとんどは営利企業だ。だから、利益を上げることが企業の目的になる。でも、ほんとに利益だけを追求していれば良いのだろうか。

人間の生きている本当の目的は「存続すること」。そのためには「生きる、暮らしを守る」事が必要になる。衣食住が満ち、その先に「人間らしく生きる」という人間に必要な営みが現れる。人が絶えてしまえば「人間らしく生きる」はない。

自分の関わる人にできるだけ「人間らしく生き」

てほしいと願う。これが中小企業家の多くの気持ちではないだろうか?人により守備範囲の広さが違うだけだ。自分の広さがどの範囲なのか、自分の力量はどのあたりか、それを見極めながら範囲を広げていく。そのためには目的を明確にし、自分のしたいことと出来ることを知ること。自分のしたいことは何かを知ることが必要になる。

役割をはっきりさせると、やらないことやってはいけないことも明確になる。やれることとやっていいことは違う。役割を超えて行動すれば問題が起きる。公共で取り扱う必要のあるものを営利企業がやれば問題が起きる。税というベーシックな収入がある政府や地方自治体と違って、営利企業は利益の上がらないものには投資をできない。生活の基礎というべき教育、医療、道路、水道などは社会資本と呼ばれていて完全な営利企業が運営することは難しい。短いあいだならうまくいくこともあるが、長い期間でみると、単に過去の蓄えを食いつぶしているだけで、数字の上で利益を出しているだけで、実態はやせ細っていくだけということはよくある。生活の基盤をつくることは、一朝一夕にはできない。どんなにお金を積んでも、時間の中で積み上げられたものは取り戻せない。丁寧に守り育てるしかない。阪神淡路大震災で、東日本大震災で、数々の地震で、コロナ禍でわたしたちはそれを体験してきた。

会社の、中小企業家の役割は何なのだろうか?人間らしく生きるためにはどうしたらいいのだろうか?赤石さんたちはそんな問いかけをずっとしていたのではないだろうか。

わたしたちは中小企業家の役割は何なのか?改めて、昨今の状況はわたしたちに「人間らしさとは何か?」といった宿題を突きつけてくる。

5月からはじまる「経営指針をつくる会」は、自分の会社のことを集中的に考えるいいチャンスだ。この機会に、自分の会社のことを深くかんがえてみませんか?

[文責]専務理事

石綱知進

Posted on 2021年2月28日(日) 12:00

発行日:2021年 2月28日

発行者:栃木県中小企業家同友会

〒321-0968 栃木県宇都宮市中今泉2-3-13

TEL 028-612-3826 FAX 028-612-3827

E-mail:t-doyu@ninus.ocn.ne.jp

URL:http://www.tochigi.doyu.jp/

企画編集:広報委員会 印刷:有限会社 赤札堂印刷所

※左の画像をクリックするとPDF版がご覧いただけます。

Posted on 2021年2月28日(日) 11:00

News Topic 01 栃木のNEWS

~新春講演会2021 ZOOM開催~

コロナ禍の先の地域をどうデザインするか

~「new normal」の意味と都市の交流とその変化~

講師: 白鷗大学 経営学部教授(ビジネス開発研究所所長) 小笠原伸氏

去る2月3日ZOOMにて栃木同友会新春講演会が開催されました。参加者はこれまでのZOOM開催では初めて60名を数え、ゲストも主催の鹿沼・日光を中心に多数参加されました。サンプラスチック(株)の大江正孝社長に感想をいただきましたのでご紹介いたします。

小笠原伸氏

「new normal」とは直訳すると「新しい普通」。今回のコロナ禍は、社会に大きな混乱をもたらし、現在進行形で大きな変化が起こっています。この変化が当たり前となり、変化が起こる前には戻れないとも言われています。すでに非対面のオンラインツールが急速に普及し始めており、変化についていくのが精一杯の方も多いのではないでしょうか。

今回ご講演いただいた小笠原伸氏(白鴎大学経済学部教授)は、「交流」をキーワードに「new normal」を紐解いてくださいました。そこから地方創生の本来あるべき姿をご提示いただきました。地方の課題として、若者の流出と高齢化による人口減少があります。特に若い女性の都市部への流出が深刻です。小笠原氏のゼミ生によるディスカッションでは、「私たち若者は、地方から逃げるのではなく、追い出されている」つまり、必要とされていないと感じていると衝撃的な報告がありました。

その問題として、地方には交流の場が少なく、新しい可能性や多様性が生まれてないため、魅力がないと指摘しています。都市部には、家庭や職場ではない、自分にとって居心地の良い場(サードプレイス)があり、このサードプレイスから交流が生まれ都市として発展していると挙げられておりました。おっしゃるとおり、都市部には、心が落ち着くカフェや多様な人が出入りするコミュニティがたくさんあるのは皆さんご承知のとおりだと思います。一方、我々が住む栃木県にそのような場はあるでしょうか。限りなく少ないのではないか。と皆さん感じるとおりです。この都市と地方の交流の差は「new normal」によって加速し、受け身のままでは増々取り残されます。

しかし、私たちが変化対応することで、地域を持続可能的に発展させていくことができると講演を通して気づくことが出来ました。新しい価値観を受け入れるには、過去の何かを手放す必要があります。相容れないものは共存できないのです。リアルにこだわらず、リアルとオンラインのすみ分けがこれからの交流の「new normal」となる。この変化は、大変不謹慎ではありますが、コロナがあったから気づけたことだと捉えることは出来ないでしょうか。もしかしたら、気づかないうちに社会から退場させられていたかもしれません。

地域で生きる私たち経営者が自ら先頭に立って柔軟に変化対応し、特長を生かした新しい交流の場を創っていかなければならない。小笠原氏から後押しをいただいた講演会となりました。

[文責]大江正孝 県北支部

サンプラスチック(株)